Makna Perayaan Hari Kartini, Lebih dari Peragaan Busana Adat & Memasak

April 21, 2021

Tidak Ada Pengungsi yang Ilegal

April 28, 2021

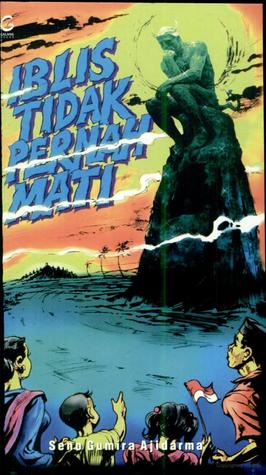

RESENSI BUKU

Etnis Tionghoa, Subjek yang Dibungkam

oleh Indah Fajaria

Disclaimer: Tulisan ini mendiskusikan karya sastra yang membahas tentang kekerasan seksual dan pengalaman etnis Tionghoa. Penulis merancang artikel ini berdasarkan studi literatur dan bukan sebagai representasi dari kelompok etnis Tionghoa, sehingga memungkinkan adanya keterbatasan dalam pemahaman kejadian secara kompleks. Perilaku diskriminatif terhadap etnis Tionghoa harus disuarakan dan masyarakat harus memberi mereka ruang untuk didengar.

Saat masih kecil, saya berulang kali mendengar seorang kakek mengatakan pada cucunya, “Boleh berkulit putih tapi jangan sipit.” Di kemudian hari, saya juga melihat bagaimana kuasa Orde Baru menekan etnis Tionghoa dengan berbagai diskriminasi, contohnya larangan masuk dalam ruang politik, menanggalkan identitas akarnya, pemaksaan asimilasi, dan kebijakan-kebijakan yang represif lainnya. Dahulu hal ini terasa biasa saja, namun terasa menohok sekali setelah saya belajar banyak tentang makna toleransi. Waktu telah jauh bergerak, namun saya merasa bahwa sentimen, stigma, dan pandangan sempit terhadap etnis Tionghoa masih terus berlanjut. Kekuasaan Orba di era pemerintahan Soeharto memang menyisakan banyak sekali cerita kelam yang terekam dalam sejarah, sebagaimana didokumentasikan oleh banyak tulisan.

Seno Gumira Ajidarma adalah salah satu penulis yang sangat kritis dalam menyoroti hal ini. Sebagai seorang penulis yang memiliki latar belakang jurnalis, Seno mampu menggambarkan dengan jelas setiap peristiwa sejarah melalui imajinasinya yang kompleks. Salah satu karyanya yang mengisahkan cerita ‘berdarah’ tentang luka yang sampai saat ini dirasa belum juga sembuh adalah cerpennya yang berjudul Clara Atawa Wanita yang Diperkosa. Clara diceritakan sebagai seorang perempuan keturunan Tionghoa yang mengalami kekerasan gender dalam bentuk fisik, seksual, dan psikis. Kejadian tersebut dialaminya saat ia hendak pulang ke rumah di tengah situasi mencekam kerusuhan Mei 1998. Clara menjadi target perbuatan keji itu hanya karena ia seorang warga keturunan Tionghoa, minoritas yang tidak mendapat ‘tempat’ bahkan di tanah kelahirannya sendiri. Selain itu, kesenjangan ekonomi di era Orba menjadi pemantik utama yang membuat api kebencian terhadap mereka semakin berkobar. Hal ini juga mengakibatkan penjarahan terhadap aset keluarga dan bisnis Tionghoa terjadi di mana-mana. Keluarga Clara mendapat intimidasi bahkan yang perempuan ikut menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan. Beberapa di antara mereka yang merasa tidak sanggup untuk melawan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kekerasan fisik dan seksual yang dialami Clara dilakukan oleh para pribumi yang merupakan pelaku kerusuhan saat itu. Bahkan, ada pula oknum petugas (polisi) yang ikut terlibat yang semestinya menjadi satu-satunya harapan Clara sebagai pihak yang akan membantunya. Hal yang lebih menyedihkan adalah, setelah kekerasan fisik dan seksual yang dialami olehnya, Clara masih harus menerima sebutan ‘musuh’ dari para pribumi yang menolongnya.

Perlakuan yang sama juga diterima oleh Clara dari petugas di tempat ia seharusnya menerima keadilan. Alih-alih memperlakukan Clara dengan mengayomi dan bersahabat, petugas tersebut justru berperilaku lebih kejam dari seekor binatang, yang masih mampu berempati dengan sesamanya yang sedang terluka. Petugas ini adalah si narator; tokoh ‘aku’ yang di sepanjang cerpen menceritakan kisah Clara. Dari sudut pandang petugas inilah, kita sebagai pembaca melihat dan menilai Clara. Sementara itu, selama proses pengadilan, Clara sendiri hampir absen bicara. Ia hanya dua kali angkat suara untuk menyatakan, “Saya mau pulang.” Dalam cerita ini, Clara adalah subjek yang dibungkam.

Sentimen yang ada di balik perlakuan pemerintahan Orba terhadap etnis Tionghoa, masih hidup dalam praktik-praktik kehidupan masyarakat masa kini. Praktik yang dimaksud di sini berakar pada pola kekuasaan kolonial, yang kemudian membentuk budaya yang hegemonik. Antonio Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai dominasi di area tertentu masyarakat yang dilakukan oleh kelas-kelas yang berkuasa. Dominasi ini berlaku bukan melalui ancaman kekerasan atau hukum, tetapi dengan memenangkan persetujuan masyarakat tersebut untuk diatur dan didominasi. Budaya tersebut tumbuh dan merasuki setiap sendi kehidupan sosial politik melalui ideologi kelas yang dominan (sudah diterima secara umum). Kelompok yang didominasi oleh hegemoni yang dibangun kelas berkuasa tadi disebut subaltern. Istilah subaltern sendiri mengacu pada kelompok masyarakat yang terkucil dan tertindas, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Hal inilah yang terjadi pada Clara dan anggota kelompok etnis Tionghoa lainnya.

Istilah subaltern mengacu pada kelompok masyarakat yang terkucil dan tertindas, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bersuara. Hal inilah yang terjadi pada Clara dan anggota kelompok etnis Tionghoa lainnya. ~Indah Fajaria Share on XSubaltern adalah mereka yang berada pada posisi paling bawah dalam masyarakat, relasi kekuasaan global, atau disebut juga ‘kelompok tak berkelas’. Menurut Spivak, kelompok hegemon selalu berupaya memanipulasi suara-suara kelompok subaltern melalui cara-cara yang tampak ‘etis’, sehingga cerita kelompok subaltern hanya bisa direpresentasikan sesuai kehendak kelompok yang mendominasi. Clara tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjelaskan detail bencana yang menimpanya. Bahkan dalam kondisinya yang tertatih dan tak berdaya, ia masih dijadikan objek pelecehan seksual dengan diperkosa berkali-kali. Hal ini menunjukkan sebuah kebobrokan nurani pada masyarakat saat itu, di mana seorang perempuan yang sudah terluka dianggap sebagai subjek yang lemah dan dapat dipandang sebagai objek pemuas nafsu. Mulvey memanggil fenomena ini male gaze. Male gaze terjadi saat perempuan dijadikan sebagai objek seksual atau tontonan erotis untuk memuaskan gairah laki-laki heteroseksual. Dalam cerita ini, si narator memandang Clara seolah Clara memang pantas ‘dinikmati’ karena tampilannya yang menggairahkan. Penampilan Clara yang terawat dianggap ‘memancing’ untuk siapapun yang memandangnya. Cara pandang yang subjektif ini merefleksikan persepsi berbahaya yang dikaitkan oleh orang luar terhadap identitas perempuan etnis Tionghoa. Tubuh Clara dieksplorasi melalui kalimat-kalimat yang menyudutkan dan merendahkan, yang membuat psikis Clara terguncang, sehingga akhirnya ia pun pingsan.

Baik oknum petugas maupun pribumi yang merupakan pelaku kerusuhan dan pemerkosaan saat itu, keduanya sama-sama mengekspresikan sentimen tajam kepada orang Cina seperti Clara, membuatnya seolah menjadi target yang sudah ‘salah dari lahir’. Rambutnya yang berwarna coklat dideskripsikan oleh narator sebagai berwarna merah, yang begitu melekat dengan identitas budaya Cina dan sering diasosiasikan dengan komunisme.

Melalui Clara, Seno mengungkapkan fakta dan kebenaran di balik karya fiksinya. Tulisannya juga berperan sebagai penyampai suara subaltern, suara subjek yang dibungkam. ~Indah Fajaria Share on XGagasan ini juga muncul di beberapa peristiwa pahit selain kerusuhan Mei 1998. Seno menunjukkan bahwa kebencian antar etnis sebenarnya sudah mengakar sejak dahulu dan terakumulasi hingga memuncak di masa kerusuhan. Perang sipil yang terjadi pada tahun 1965 adalah perang antara para pemerintah dengan bantuan kekuatan dari rakyatnya. Hasilnya, peristiwa ini berhasil menghapus komunisme dari tanah air. Dalam jurnalnya, Utomo mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno (1945-1965), Tiongkok memiliki peran yang penting, yaitu sebagai satu referensi konsep politik yang ada dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Hubungan kedua negara pada saat itu memperlihatkan kedekatan antara Soekarno dan Mao Tse Tung. Dinamika politik pada masa itu membawa semangat New Emerging Forces (NEFO) yakni representasi negara-negara dunia ketiga sebagai kekuatan baru untuk melawan kedigdayaan The Old Establsihed Force (OLDEFO) yang berisikan negara-negara maju. Memasuki penghujung tahun 1965 hubungan antara Indonesia semakin erat dengan Cina. Apa yang dilakukan Soekarno ini sebenarnya sebagai salah satu upaya untuk mengimbangi kekuatan militer di dalam politik Indonesia yang semakin menguat . Kedua pemimpin bertumpu pada politik mobilisasi massa, dimana Mao bergerak menggunakan Partai Komunis China sementara Soekarno menggunakan PKI. Namun kemudian petaka muncul karena peristiwa G30S. Pemerintahan saat itu yang menunjuk PKI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini memposisikan PKI sebagai pengkhianat negara, dan membangun sentimen anti-komunis di antara rakyat.

Pasca peristiwa kelam 1965, warga Tionghoa di negeri ini mengalami tekanan dari penguasa. Rasisme terhadap orang Tionghoa meningkat tajam setelah adanya sentimen bahwa PKI= Cina (komunis), dan yang memiliki nama Cina = simpatisan PKI. Siapa yang mau di cap simpatisan PKI pada waktu itu, tanpa lewat pengadilan yang memadai? Hukuman teringannya: Penjara seumur hidup! Hal inilah yang semakin membuat Clara kehilangan identitas sebagai warga negara asli. Historiografi nusantara mencatat bagaimana kebijakan-kebijakan diskriminatif memang selalu memaksa warga Tionghoa untuk menanggung akibat dari manuver politik penguasa. Prasangka tak berdasar yang berkembang di masyarakat memaksa mereka menanggalkan ke-Tionghoa-annya. Posisi etnis Tionghoa memang selalu ambivalen. Dengan identitas akarnya yang sudah tercabut, seharusnya dapat dianggap sebagai warga asli; namun nyatanya rumit. Melalui Clara, Seno mengungkapkan fakta dan kebenaran di balik karya fiksinya. Tulisannya juga berperan sebagai penyampai suara subaltern, suara subjek yang dibungkam. Hal ini merupakan sebuah tindakan yang sangat politis, karena berusaha membawa suara yang tertindas untuk sampai ke permukaan, agar bisa didengar oleh para pembaca. Kini, kita dapat melihat bahwa sejarah memang kadang dimanipulasi oleh tambahan-tambahan fiktif. Tetapi, fiksi sendiri mampu menghadirkan kebenaran yang tertimbun dalam sejarah.

Indah Fajaria menamatkan S1 Sastra Inggris di STBA Teknokrat Lampung, S2 Ilmu Susastra di FIB UI dan saat ini tercatat sebagai mahasiswa semester 2 pada program pasca sarjana S3 Ilmu Susastra FIB UI. Pernah menjadi dosen Sastra Inggris di STBA Perguruan Tinggi Teknokrat yang kini bernama Universitas Teknokrat Indonesia Lampung dari tahun 2007-2014. Setelah lama vakum dalam mengajar karena memprioritaskan keluarga, tahun 2020 lalu Indah melanjutkan pendidikan untuk terus meningkatkan kemampuan baik akademis maupun non akademis. Selain itu, Indah juga terus berjuang untuk merealisasikan mimpi sebagai seorang pendidik sekaligus penulis yang dapat menginspirasi dan memberi manfaat bagi banyak orang. Indah sangat tertarik pada tulisan sejarah dan feminisme.

Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini