Kamala Harris dan Dimensi Kelas yang Kita Lewatkan

November 14, 2020

Pengantar Filsafat Ilmu: Mengenal Filsafat

December 4, 2020

OPINI

Rancangan Kolonial, Subsistensi, dan Tata Kota Indonesia Pascawabah

oleh Christopher Reinhart

Pada tanggal 15 November 2020, dsekitarkita, sebuah ruang kolaborasi yang berfokus pada isu-isu desain, mengundang saya untuk membicarakan ide desain kota pascapandemi dari berbagai perspektif.

Topik yang cemerlang tersebut jelas penting untuk dibicarakan sekarang ini. Pembahasan tata kota baru menjadi signifikan bukan saja karena momentum wabah COVID-19, melainkan juga karena penataan kota di Indonesia yang stagnan setelah masa penjajahan (pascakolonial).

Kota-kota di Indonesia—setidaknya setelah 1950-an—memang berkembang dan mengalami perubahan, namun tidak dapat dikatakan tertata untuk merespons bahaya kesehatan. Dengan pengalaman wabah seperti SARS (2002), Flu Burung (2005), atau Flu Babi (2009), kota-kota Indonesia tidak mengalami perubahan penataan sama sekali. Oleh sebab itu, ajakan dsekitarkita yang datang melalui Shofiya Qurrotu membuat saya merefleksikan peran ilmu sejarah dan humaniora dalam usaha tata kota, terutama untuk menyiapkan sebuah kota yang dapat mencegah atau bertahan dari wabah.

Apa yang dibutuhkan kota untuk dapat bertahan dari atau dapat mengatasi datangnya pandemi? COVID-19 mengajarkan kita bahwa kota yang ideal untuk pemulihan dan pertahanan dari wabah adalah kota yang dapat mengakomodasi karantina wilayah (lockdown), penerapan jarak fisik (physical distancing), dan isolasi mandiri.

Bercermin pada lebih dari setengah tahun pergulatan kita dengan pandemi COVID-19, kota-kota di Indonesia terbukti tidak ideal untuk penerapan ketiga langkah mitigasi tersebut—dan oleh karena itu ketiganya tidak pernah dapat dilaksanakan secara efektif. Kota-kota Indonesia terlalu padat, tidak mandiri, dan terlalu lebar jarak pusat-pusat penyedia kebutuhannya.

Penataan kota memang tidak dapat disalahkan sepenuhnya sebagai sebab kegagalan penanganan pandemi. Namun, kondisi fisik kota berkontribusi besar terhadap pola pikir dan pola tindakan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bahwa komunikasi publik pemerintah yang gagap dan bobrok jelas tidak dapat menembus pola pikir dan pola tindakan masyarakat yang dibentuk dari tatanan fisik di sekitarnya.

Kota-kota urban di Indonesia, sebagaimana yang kita lihat sekarang, adalah hasil dari perkembangan sejak seawal-awalnya abad ke-17. Sejak 1619 hingga 1650, Batavia Lama (kini kawasan Kota Tua) dibangun sebagai pusat administrasi sekaligus pos dagang dari Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie, VOC). Namun, wilayah kecil ini dengan cepat dipadati penduduk dan menjadi sarang malaria.

Sebuah langkah drastis yang memecah kepadatan penduduk dalam skala besar kemudian dilakukan oleh Marsekal Herman Willem Daendels (1762–1818) pada 1808—sebetulnya karena bahaya Angkatan Laut Inggris di Laut Jawa—dengan memindahkan pusat pemerintahan dari stadhuis (Gedung Balai Kota, kini Museum Sejarah Jakarta-Fatahillah) ke Weltevreden (kini Gambir dan sekitarnya). Ruang kegiatan di sentra pemerintahan baru dibuat lebih luas dan jarak di dalam area pemukiman dibuat merenggang. Upaya ini secara tidak langsung juga menjadi jawaban atas masalah kepadatan Batavia Lama yang menjadi sarang penyakit menular—malaria, disentri, dan kolera.

Hingga saat itu, ada dua permasalahan yang dianggap berkontribusi dalam penularan penyakit, yaitu kepadatan penduduk dan tata kelola air yang buruk. Masalah-masalah tersebut dapat diatasi pada kasus penduduk Eropa dengan mengatur pola permukiman dan tata kelola air mereka. Namun, masalah ini sukar diurai pada penduduk non-Eropa. Kita perlu mengingat kembali bahwa pola birokrasi dan administrasi Eropa di Kepulauan Indonesia, kecuali pada kasus masa perantara Inggris (1811–16), selalu bersifat tidak langsung. Dengan kata lain, permukiman dan penataan jatuh pada kewenangan birokrasi kepala adat setempat, bukan secara langsung dari birokrasi Eropa. Oleh karena itu, perbedaan tatanan kompleks perumahan warga Eropa dan kampung-kampung bumiputra atau Asia lain tidak semata-mata hadir karena stratifikasi rasial kolonial, tetapi juga diperumit dengan dualisme birokrasi.

Sekalipun demikian, setidaknya kita dapat mengambil pelajaran dari rancangan kota kolonial dalam menghadapi masalah kesehatan. Seseorang mungkin dapat berargumen bahwa pelebaran kota merupakan warisan dari penataan kota kolonial dalam menangani kepadatan penduduk. Namun, kota kolonial tidak pernah dirancang untuk menjadi kota semasif Jakarta sekarang.

Bangunan-bangunan raksasa yang kini diterapkan perkotaan kita adalah hasil dari perancang-perancang Amerika Serikat yang didatangkan setelah Indonesia memutus hubungan dengan Belanda pada 1950-an. Tatanan seperti ini tidak diinisiasi oleh pemerintah kolonial yang ingin sentra-sentra kegiatan dalam kota selalu dapat diakses dengan berjalan kaki. Kita perlu mempertimbangkan bahwa pemerintah kolonial telah mengalami sendiri hasil kesalahan tata kota dan telah merombak kota-kotanya untuk menyesuaikan bahaya kesehatan di wilayah tropis. Penyakit menular yang menggunakan buruknya pengaturan sanitasi dan kepadatan permukiman kota sebagai pintu masuk penularan menjadi momok yang mengerikan bagi orang-orang Eropa di Hindia. Sedangkan, pemerintah republik pada 1950-an tampaknya tidak berada pada ketakutan dan fokus yang sama.

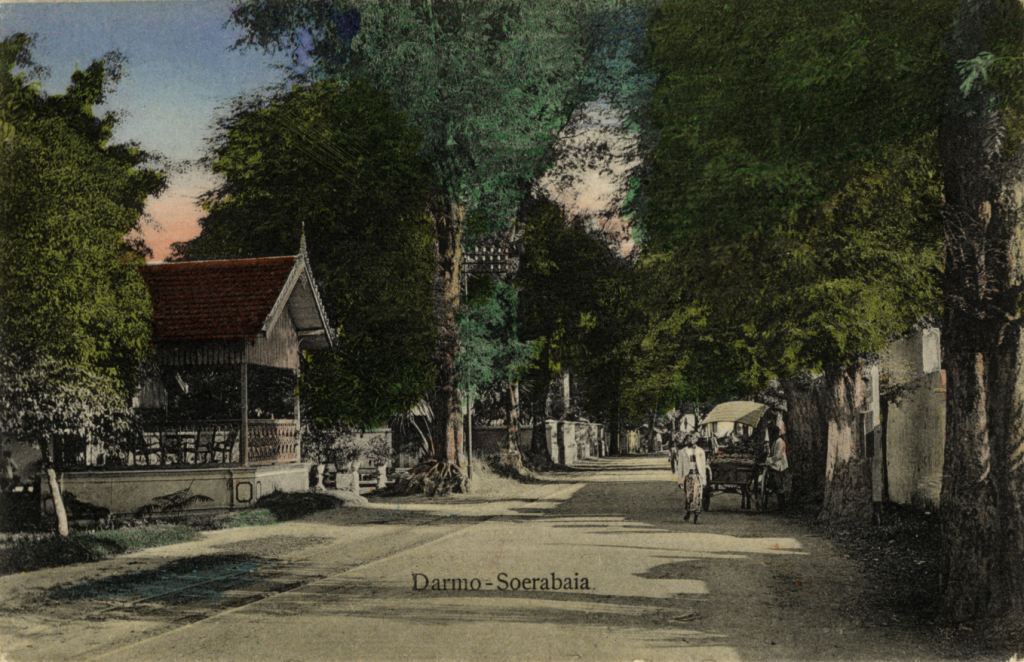

Lalu, bagaimana bentuk rancangan kota kolonial pada abad ke-20? Telah disebut bahwa kota kolonial memiliki sentra-sentra kegiatan yang dapat diakses dengan berjalan kaki atau—pada abad ke-20—dengan trem. Dengan begitu, ciri pertamanya adalah memiliki lajur jalan yang menyediakan tempat bagi pejalan kaki. Kita dapat memikirkan Jalan Darmo di Surabaya rancangan Henri Maclaine Pont (1884–1971) sebagai contoh yang baik. Sentra kegiatan juga tidak terpusat, tetapi membentuk pusat kecil di berbagai wilayah dalam kota bila ukuran kota secara keseluruhan dinilai terlalu luas. Sentra kegiatan itu dapat berupa kumpulan kantor kolonial—kantor pos, pengadilan, rumah sakit—atau pasar dan sentra dagang.

Dalam penataan permukiman, kompleks rumah-rumah Eropa memiliki sistem gorong-gorong untuk limbah dan saluran air minum yang terpisah. Saluran air seperti ini berukuran lebih kecil dan lebih tidak memadai di kawasan permukiman non-Eropa. Hal inilah yang kini diwarisi oleh kampung-kampung urban di kota-kota besar. Pada permulaan abad ke-20, Herman Thomas Karsten (1884–1945), seorang arsitek dan konsultan tata kota terkemuka di Hindia Belanda, pernah berusaha untuk menjadikan permukiman non-Eropa di kota-kota kolonial lebih tertata. Namun, gagasannya tersebut terbentur pada dualisme birokrasi. Sekalipun demikian, pada salah satu hasil karyanya yang tersohor—Bandung Utara, Karsten berhasil mengawinkan permukiman Eropa dan non-Eropa sehingga yang terakhir disebut dapat ditata untuk mengikuti perencanaan kota yang lebih ideal.

Kota-kota kolonial juga memiliki ruang-ruang kegiatan terbuka, seperti lapangan dan taman—sebuah ciri yang tidak hanya khas Eropa tetapi juga dimiliki oleh pusat kota Jawa. Lebih-lebih, pada permulaan abad ke-20—mungkin karena pengalaman segar Flu Spanyol, muncul gagasan pengadaan sabuk hijau (greenbelt) seperti di areal Menteng-Batavia dan Nieuwe Tjandi-Semarang. Perancang-perancang yang prominen dalam perkembangan ide baru tersebut adalah Karsten di Semarang dan Pieter Adriaan Jacobus Moojen (1879–1955) di Batavia. Sabuk hijau adalah adanya kawasan sekitar kota yang diperuntukkan sebagai perkembangan tumbuhan atau bahkan agrikultur sehingga memastikan kesehatan udara. Kawasan ini dikembangkan untuk menjaga kesan pedesaan dan menghindari suburbanisasi yang berlebihan. Keberadaan kawasan seperti ini menjadi krusial pada masa pandemi. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa kota-kota kolonial selalu bertransformasi dan menjawab bukan saja tantangan ekonomi-politik, melainkan juga tantangan kesehatan. Inilah yang tidak kita saksikan pada masa pemerintahan republik.

Dengan bercermin pada kota kolonial, kita dapat melihat sedikitnya empat ciri, yaitu (i) adanya pusat-pusat kegiatan kecil yang terdesentralisasi sehingga mudah dijangkau dan menghindari pergerakan masif, (ii) penataan permukiman yang lengang dan jalanan yang mengakomodasi pejalan kaki, (iii) tersedianya sanitasi dan drainase yang baik, dan (iv) adanya ruang terbuka hijau yang menjamin tersedianya udara dengan kualitas baik. Ciri-ciri tersebut dapat menjawab tantangan wabah yang mengharuskan kita untuk melakukan pembatasan jarak fisik dan isolasi mandiri, namun hal itu tidak akan cukup untuk mengakomodasi karantina wilayah yang memutus hubungan kota dengan wilayah luar.

Karantina wilayah memerlukan adanya kemandirian kota dan di sinilah kita perlu meminjam inspirasi dari sumber yang lebih lampau, yaitu pola kemandirian dan subsistensi masyarakat tradisional Asia Tenggara. Dalam artikel “Negeri Sungai dan Negeri Hujan di Asia Tenggara” saya pernah membahas bahwa masyarakat Asia Tenggara yang memiliki curah hujan tinggi tidak akan dapat ditaklukkan dengan model despotisme hidraulik—yaitu penguasaan sumber air yang merembet pada penguasaan politik. Dengan begitu, masyarakat memiliki pengalaman bersama-sama untuk memastikan kemandirian energi. Namun, ini adalah kekhasan yang kini telah pudar, padahal diperlukan saat wabah.

Kota-kota kolonial selalu bertransformasi dan menjawab bukan saja tantangan ekonomi-politik, melainkan juga tantangan kesehatan. Inilah yang tidak kita saksikan pada masa pemerintahan republik. ~C. Reinhart Share on XSelain itu, masyarakat juga telah melupakan prinsip subsistensi yang sempat dipraktikkan oleh petani Asia Tenggara hingga 1830-an. Prinsip subsistensi adalah prinsip produksi untuk pemenuhan kebutuhan secukupnya. Aspek yang dapat menjadi inspirasi bukanlah prinsip ekonomi moral dari subsistensi tersebut, melainkan dunia petani yang melingkupi perilaku subsisten. Pada masyarakat subsisten, terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu petani (produsen pangan) dan artisan (produsen barang kebutuhan non-pangan). Dalam masyarakat yang demikian, seseorang tidak dapat hidup bila tidak memiliki kemampuan menghasilkan pangan atau barang. Dengan demikian, setiap orang dituntut memiliki keterampilan produksi kebutuhan pribadi. Hal ini secara langsung menghindarkan mereka dari ketergantungan pada pasar. Dalam masyarakat yang demikian, karantina wilayah atau isolasi dapat berjalan tanpa masalah.

Seiring perkembangan zaman, ketergantungan kita kepada pasar memang tidak terhindarkan. Namun demikian, aspek yang juga berubah adalah ketersediaan produsen pangan dan barang kebutuhan, mengingat kita selalu bergantung pada pertukaran barang antarwilayah. Tampaknya, keterampilan produksi pangan yang berakar dari pola hidup subsisten masyarakat kita perlu dikembangkan kembali untuk menghadapi keadaan karantina wilayah. Sebagai inspirasi pula, pada abad ke-15, Beijing menyediakan kantong-kantong wilayah di pinggiran kota untuk produksi makanan. Pola ini dapat kita asimilasikan ke dalam tata kota kita untuk menghadapi bahaya pandemi.

Kalau saya diminta untuk membayangkan kota seperti apa yang ingin saya ciptakan, seperti yang telah dengan cerdik ditanyakan oleh Shofiya Qurrotu pada forum dsekitarkita yang lalu, saya—dari inspirasi sejarah—akan membuat sebuah kota dengan pusat-pusat kecil dan permukiman yang lengang untuk memastikan penduduk memiliki ruang gerak, dikelilingi oleh sabuk hijau tempat orang-orang dapat mempraktikkan kemampuan produksi pangan mereka. Dalam versinya yang sangat modern, mungkin akan serupa seperti kawasan Xiong’an di Tiongkok yang dipersiapkan untuk menghadapi pandemi masa depan. Namun, prioritas pertama saya adalah mengingatkan masyarakat tentang inspirasi kemandirian dan kemampuan produksi kebutuhan pribadi yang berakar dari kebudayaan lokal kita untuk menjamin berfungsinya tata kota semacam itu.

Dengan mengawinkan konsep kota kolonial dan prinsip kemandirian lokal, kita dapat menciptakan ruang fisik dan masyarakat yang tahan dari bahaya kesehatan. Namun begitu, tersisa hambatan terbesar, yaitu cara merestrukturisasi dan membongkar-pasang kota yang telah demikian berkembang. Untuk menjawabnya, kita juga harus menggunakan persuasi dan strategi kebudayaan yang perlu diulas lebih jauh dalam artikel lain.

Christopher Reinhart adalah peneliti yang berfokus pada bidang sejarah kuno dan sejarah kolonial wilayah Asia Tenggara dan Indonesia. Sejak tahun 2019, menjadi asisten peneliti Prof. Gregor Benton. Sejak tahun 2020, menjadi asisten peneliti Prof. Peter Carey dalam usaha penerbitan trilogi sejarah Madiun Raya. Dalam waktu senggang, selalu bersemangat membaca dan menonton roman-roman silat Tiongkok. Dapat dihubungi melalui surel: [email protected]; Instagram: @reinhart.rei; atau Twitter: @reireinhart.

Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini