Bersiasat di Tengah Kabut Asap: Polusi dan Bisnis Udara Bersih di Indonesia

September 20, 2023

Oppenheimer dan Teknokrasi dalam Politik

October 6, 2023

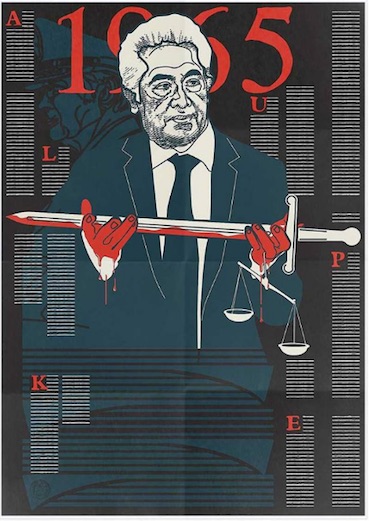

Photo by Alit Ambara on IndoPROGRESS

OPINI

Mengingat Peristiwa 1965: Jalan Terjal Mencari Keadilan

oleh Gesia Nurlita

Setiap tahun di bulan September, media disibukkan dengan pemberitaan dan narasi peristiwa 1965. Stigma dan doktrin kebencian terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) dan korban yang di-PKI-kan masih muncul di masyarakat dan seringkali dijadikan alat politik oleh penguasa.

Secara historis, narasi atas stigma dan kebencian terhadap PKI pertama kali dilakukan oleh negara. Di awal Oktober 1965, surat kabar resmi milik Angkatan Udara, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, mempublikasikan berita-berita yang menuduh para pemimpin dan anggota PKI bertanggung jawab atas pembunuhan para jenderal.

Para perempuan pun turut dijadikan korban. Stigmatisasi kepada perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerakan Wanita Indonesia (GERWANI) juga dilakukan dengan tuduhan bahwa mereka memutilasi dan menari erotis di atas jasad para jenderal. Sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia kala itu, GERWANI baru saja akan menyatakan afiliasi politiknya kepada PKI pada Desember 1965. Organisasi tersebut disukai oleh kalangan perempuan karena mampu memberikan wadah bagi perempuan yang tertindas, mengusung persoalan yang dihadapi perempuan sehari-hari, memerangi buta huruf, melawan poligami dan memperjuangkan nasib kaum tani miskin.

Saskia Wieringa, peneliti dan penulis buku Politik Seksual di Indonesia Pasca Kejatuhan PKI, menyimpulkan bahwa stigmatisasi dan kekerasan terhadap perempuan juga dilakukan secara sadar oleh pemerintah Orde Baru untuk menjatuhkan kekuasaan Presiden Sukarno yang secara politik berpihak kepada PKI.

Kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dalam peristiwa tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama. Menurut Annie Pohlman, Peneliti Sejarah Indonesia dan Peristiwa 1965, perempuan mengalami kekerasan seksual selama berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun pasca-peristiwa tersebut. Sebagai penyidik kejahatan seksual untuk Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965 di Den Haag pada 2015, ia menilai kekerasan seksual yang terjadi terdiri dari perbudakan seksual serta pelacuran dan perkawinan paksa yang dilakukan setelah 1965. Kekerasan seksual dan kejahatan kemanusiaan tersebut memberikan dampak yang sangat besar bagi korban. Ia meninggalkan trauma mendalam dan stigma yang berkepanjangan di masyarakat.

Akibat dari peristiwa 30 September 1965, seluruh pimpinan dan anggota PKI di seluruh Indonesia, serta organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI, ditumpas habis oleh militer di bawah komando Soeharto. Penumpasan gerakan ideologi kiri terjadi dalam rentan waktu 1965-1966 yang mengakibatkan 500.000 sampai dengan 1.000.000 orang diculik, disiksa, diperkosa hingga dibunuh. Mereka yang dituduh komunis, namun selamat dari pembunuhan, dibawa ke berbagai penjara, seperti ke Nusa Kambangan, Salemba, dan Pulau Buru. Mereka dipenjara selama 9 hingga 20 tahun tanpa melalui proses peradilan.

Masihkah Ada Harapan? Mencari Keadilan Korban Peristiwa 1965-1966

Indonesia telah memiliki amanat konstitusi untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat. Amanat itu dimanifestasikan dalam Undang-Undang (UU) No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, meskipun UU ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.

Sayangnya, dua dekade setelah reformasi, pemerintah belum juga mewujudkan apa yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Pengadilan atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah. Baru pada 2022, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat 1965 melalui jalur non-yudisial.

Jalur non-yudisial saja tidak cukup untuk menyelesaikan tragedi pelanggaran HAM 1965 kalau tidak diikuti proses pengadilan dan penghukuman pada pelaku. ~ Gesia Nurlita Share on XMelanjuti Keppres tersebut, pada 27 Agustus 2023, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengunjungi para eksil 1965-1966 di Amsterdam, Belanda. Eksil yang dijumpai oleh kedua menteri tersebut sebagian besar adalah Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID) yang pada 1960-an menempuh pendidikan melalui beasiswa pemberian Presiden Soekarno. Mereka dipaksa mengakui keterlibatan Presiden Soekarno dalam peristiwa 1965 yang disodorkan melalui selebaran kertas oleh Kedutaan Besar Indonesia di Belanda. Bagi mereka yang enggan berkompromi, negara mencabut status kewarganegaraan mereka dan menyebabkan mereka harus pontang-panting mencari suaka politik ke sejumlah negara di Eropa.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menawarkan penyelesaian masalah pelanggaran HAM melalui jalur non-yudisial dengan memberikan paspor kewarganegaraan Indonesia kepada para eksil. Sebagian besar eksil yang ditemui oleh Menteri Mahfud dan Yasonna menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran melalui jalur non-yudisial tidaklah cukup untuk menyelesaikan tragedi tersebut.

Selaras dengan pernyataan Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Impunity Principles, penyelesaian pelanggaran HAM berat yang berkeadilan bagi korban harus dilakukan dengan memastikan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan dapat dituntut, diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya. Hal itu penting untuk memastikan bahwa korban menerima pemulihan (reparasi) yang efektif atas luka-luka yang mereka derita, menjamin bahwa hak untuk mengetahui kebenaran atas pelanggaran adalah hak korban yang mutlak, dan mencegah keberulangan pelanggaran tersebut di masa mendatang.

Ingatan atas Penderitaan (Memoria Passionis)

Dalam diskusi publik berjudul “Puisi dan Kebenaran”, Yoseph Yapi Taum, Dosen Universitas Sanata Dharma, membahas mengenai “ingatan atas penderitaan (memoria passionis)” yang digagas oleh seorang teolog Jerman, Johan B. Metz (1928-2919). Konsep itu telah diinstitusionalisasikan oleh pemerintah Jerman melalui upaya pengungkapan fakta atas tragedi kemanusiaan Holocaust dan Perang Dunia Kedua yang kini sangat membentuk karakter masyarakat Jerman. Mengingat penderitaan di masa lalu dan mengakui segala kesalahan yang telah negara perbuat membuat Jerman kini berkomitmen untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (the future of never again) dan membentuk pilihan politik yang lebih berperspektif pada penderitaan korban.

Dalam konteks peristiwa 1965 di Indonesia, kenangan atas pelanggaran HAM masih didominasi oleh wacana atau narasi dari sisi pelaku kejahatan yang cenderung menyalahkan para korban atas penderitaan mereka. Hingga kini, pemerintah Indonesia belum memiliki inisiatif politik yang serius untuk mengungkap fakta dan kebenaran serta membangun memori kolektif dan kontra-ingatan terhadap wacana dominan yang dibangun para pelaku.

Sementara itu, korban peristiwa 1965 yang tergabung dalam organisasi Yayasan Penelitian Pembunuhan Korban (YPKP) 1965 telah banyak melakukan upaya pengungkapan kebenaran. Misalnya, YPKP melakukan pencarian lokasi kuburan massal korban pembunuhan peristiwa 1965 serta melakukan memorialisasi melalui aksi tabur bunga dan ziarah di sejumlah titik di Indonesia, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Inisiatif itu dilakukan sebagai upaya untuk merawat ingatan atas kejahatan HAM, mengenang korban, serta meregenerasi pengetahuan sejarah kelam peristiwa 1965 kepada anak dan cucu korban.

Sayangnya, upaya pengungkapan tersebut tidaklah mudah dan berjalan mulus. Sejumlah aksi penggalian kuburan massal mendapatkan persekusi, penolakan, dan kekerasan dari sejumlah Ormas (Organisasi Masyarakat) maupun pemerintah setempat. Korban peristiwa 1965 dan keluarganya pun kerap mendapatkan ancaman kekerasan. Tak sedikit dari mereka yang juga masih memiliki trauma mendalam hingga tidak menceritakan peristiwa sejarah kelam tersebut ke anak dan cucunya.

Kunjungan Menteri Mahfud MD dan Yasonna Laoly menemui korban eksil 1965 di Belanda bulan lalu menjadi momentum bagi para korban untuk mendesak komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat masa silam. Mereka mendorong pemerintah untuk memasukkan sejarah peristiwa 1965 yang lebih berperspektif korban ke dalam kurikulum pendidikan. Tentunya, narasi yang dimasukkan bukanlah reproduksi narasi Orde Baru, melainkan narasi berdasarkan pengalaman korban yang dihimpun melalui hasil penelitian ilmiah, wawancara dengan pelaku sejarah, serta kurasi terhadap karya seni dan sastra yang dibuat oleh korban peristiwa 1965 itu sendiri.

Merawat ingatan 1965 akan membuat generasi muda memiliki pemahaman sejarah yang utuh, adil, dan diliputi oleh rasa empati pada korban kejahatan kemanusiaan ~ Gesia Nurlita Share on XMenghidupkan kembali narasi penderitaan masa lalu adalah proses aktif dan sadar yang perlu dilakukan demi membangun empati di masyarakat. Indonesia harus berdamai dengan masa lalunya yang kelam dan sarat akan kejahatan kemanusiaan supaya kekejaman serupa tidak terjadi lagi di masa depan. Dengan pengakuan semacam itu, generasi muda di Indonesia akan memiliki pemahaman sejarah yang utuh, adil, dan diliputi oleh rasa empati terhadap korban kejahatan kemanusiaan. Pengenangan atas ingatan dan penderitaan adalah praktik penting untuk membangun kehidupan yang di dalamnya berisikan perspektif korban.

Gesia Nurlita adalah lulusan Sosiologi dari salah satu universitas di Bandung. Ia mengenal dan mempelajari isu pelanggaran Hak Asasi Manusia 1965 sejak masih di bangku kuliah. Gesia aktif terlibat dalam gerakan sosial di kampus dan, setelah lulus, tergabung dalam komunitas perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender di Jakarta. Saat ini, ia bekerja penuh waktu di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Artikel Terkait

Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?

Memerangi maskulinitas beracun bukan berarti mengutuk laki-laki atau atribut laki-laki, melainkan untuk memerangi dampak berbahaya dari maskulinitas tradisional, seperti dominasi dan persainganMenjadi Admin Akun Psikologi: Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Juga Menerima

Di Catatan Pinggir ini, Ayu Yustitia berkisah tentang pengalamannya menjadi admin media sosial Pijar Psikologi. Ayu tersadar bahwa bahwa banyak orang di luar sana yang merasa tidak diterima oleh lingkungannya. Pengalaman ini mendorong Ayu untuk mendorong kita semua untuk lebih baik kepada diri sendiri dan orang di sekitar kita.Tanya Kenapa

Di usianya yang muda, Putri Hasquita Ardala sudah mengenyam banyak pengalaman tentang pentingnya kesehatan mental. Di Catatan Pinggir ini, Putri mengingatkan kita semua tentang panjangnya jalan menghadapi depresi dan bagaimana kita semua perlu meminta bantuan.