Kecenderungan banyak orang untuk menafsirkan makna kebebasan beragama hanya sebagai kebebasan untuk memeluk agama tertentu sebenarnya tidak salah. Hanya saja, dewasa ini, ateisme, yaitu paham yang tidak mengakui adanya Tuhan, juga makin penting untuk dibahas karena makin banyak ateis yang terbuka tentang pemikirannya. Di negara yang religius, seperti Indonesia, ateis sering dicap negatif dan dikriminalisasi karena keberadaan mereka dianggap sebagai penyimpangan sosial.

Di mana kedudukan ateisme dalam diskusi tentang kebebasan beragama dan bagaimana negara menjamin kebebasan mereka, baik secara konstitusional maupun moral?

Memaknai Agama dan Ateisme

Untuk memahami ateisme, baik kiranya bagi kita untuk memahami arti agama terlebih dahulu. Kebanyakan ilmuwan sosial, seperti Anthony F. Wallace, setuju bahwa agama harus melibatkan kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Sosiolog Emile Durkheim memaknai agama sebagai sistem kepercayaan yang membedakan sifat sakral (religius) dan profan (sekuler). Misalnya, agama dapat membedakan fungsi air untuk membaptis (sakral) dan untuk mencuci (profan). Ciri khas agama lainnya adalah adanya seperangkat aturan untuk melakukan ritual atau ibadah.

Mengacu pada definisi agama dalam ilmu sosial, sebagaimana diungkapkan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa ateisme bukanlah agama atau “faith of the faithless”. Apa lagi, ateisme tidak menyerukan penganutnya untuk melakukan ritual atau ibadah tertentu. Namun, kalau begitu, mengapa ateisme memiliki kedudukan penting dalam bahasan tentang kebebasan agama?

Ateisme menjadi topik yang tidak luput dari wacana kebebasan beragama karena ateisme dianggap setara dengan agama. Bahkan, beberapa organisasi antarumat beragama juga memiliki anggota ateis. Ateisme memiliki efek psikologis yang sama dengan agama karena keduanya terdiri dari seperangkat nilai yang membentuk pola pikir dan sikap seseorang.

Perdebatan filosofis mengenai ateisme dan kebebasan beragama agaknya paling cocok dijelaskan dengan teori kebebasan yang diungkapkan oleh filsuf Isaiah Berlin dalam esai Two Concepts of Liberty. Menurutnya, kebebasan terdiri dari kebebasan positif (kebebasan untuk melakukan sesuatu) dan kebebasan negatif (kebebasan untuk tidak melakukan sesuatu). Dengan demikian, kebebasan beragama mencakup kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama tertentu serta kebebasan untuk tidak meyakini agama. Dalam buku Problematizing Religious Freedom, filsuf Arvind Sharma mengungkapkan, “salah satu kebebasan beragama adalah untuk tidak beragama sama sekali.”

Stigma terhadap Ateisme

Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2020 mengungkapkan bahwa 96% orang Indonesia menganggap agama sebagai aspek yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti bahwa, menurut saya, ateisme seharusnya dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, karena agama mengajarkan toleransi dan multikulturalisme. Sayangnya, fanatisme sempit dan etnosentrisme mendorong pandangan bahwa ateisme merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap norma yang lazim di masyarakat. Ateisme dianggap “aneh” karena tidak mendukung kepentingan fungsional masyarakat. Pembenaran yang biasa dipakai adalah berdasarkan sila pertama Pancasila yang menyiratkan bahwa kewajiban utama warga negara adalah meyakini keberadaan Tuhan.

Ateisme mendapat stigma negatif di Indonesia karena dikaitkan dengan pecahnya pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada September 1965. Akibat maraknya propaganda anti-komunis setelah peristiwa tersebut, ateisme mendapat cap negatif. Berdasarkan manifesto dan literatur kiri yang tersebar luas, komunisme ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai ideologi yang menentang agama dan menganggap agama sebagai penghambat kemajuan rakyat. Dalam Critique of Hegel’s Philosophy of Right, Bapak Komunisme, Karl Marx, bahkan menulis bahwa agama adalah candu masyarakat (opium of the masses). Marx berpendapat bahwa agama adalah alat bagi kelas borjuis untuk mengendalikan kaum proletar. Stigma negatif terhadap ateisme dilanggengkan oleh media dan kurikulum pendidikan yang mengaitkan komunisme dengan ateisme sekaligus terlalu mengambinghitamkan komunisme tanpa menjelaskan makna dan isi ideologinya secara objektif kepada peserta didik.

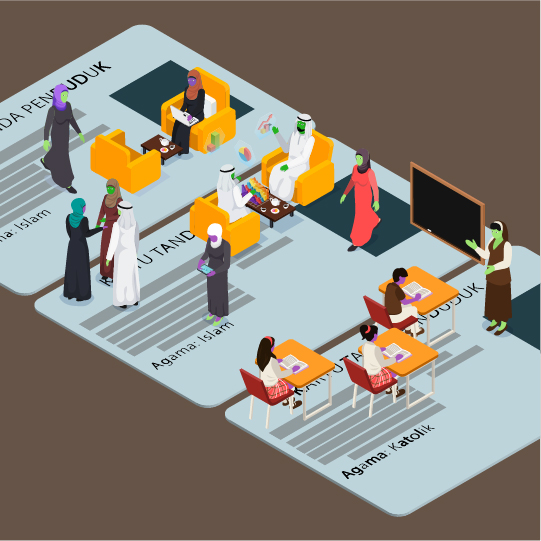

Kebebasan positif dan negatif harus berjalan beriringan. Artinya, tidak mungkin untuk mengungkit kebebasan beragama tanpa membahas isu ateisme. Hanya saja, hal ini sukar dilakukan di Indonesia, sebab ateisme merupakan “barang haram”. Kebebasan beragama, walaupun dijamin secara konstitusional dalam Pasal 28E Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (2), tetap dibatasi untuk “menjamin ketertiban umum.” Seorang ateis harus berlindung di bawah payung agama “resmi” supaya tidak mengalami kesulitan administratif saat hendak melengkapi pencatatan sipil, menikah, menimba pendidikan, dan mencari kerja. Adanya kolom agama di KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan salah satu contoh kebijakan pemerintah yang membuat ateis merasa terasingkan.

Bahkan, KUHP Pasal 156a juga berisi pernyataan bahwa ateis yang menyebarluaskan pendapatnya di muka umum dapat dipenjara selama-lamanya lima tahun. Hal ini pernah terjadi pada 2012, ketika seorang ASN asal Sumatra Barat bernama Alexander Aan dipenjara karena mengunggah pernyataan “Tuhan tidak ada” di laman Facebook miliknya.

Ketentuan kriminalisasi ateis sangat ironis, sebab agama diklaim sebagai urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh negara. Ketika umat-umat beragama, terutama penganut missionary religion (agama yang secara aktif mencari penganut baru), memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya secara luas, seorang ateis tidak memiliki hak untuk menyuarakan apa yang diyakininya. Padahal, seorang ateis belum tentu ingin menghasut atau memaksakan kehendaknya pada orang lain. Dengan adanya perbedaan perlakuan yang kentara antara orang beragama dan ateis, muncul keraguan baru terhadap klaim bahwa ateis memiliki kedudukan yang setara dalam wacana kebebasan beragama.

Bagaimana Seseorang Menjadi Ateis?

Tidak ada alasan tunggal yang mendorong seseorang menjadi ateis. Namun, seperti makna agama dan religiositas lainnya, kedudukan ateisme juga merupakan konstruksi sosial. Hilangnya keyakinan seseorang terhadap agama di negara religius seperti Indonesia dapat dipicu oleh beberapa faktor, misalnya hilangnya kepercayaan terhadap institusi, baik institusi keluarga, pendidikan, maupun agama, serta munculnya pola pikir “rasional” karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman hidup yang makin kaya dan dinamis, serta trauma psikologis.

Di Indonesia, individu biasanya memeluk agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Ketika menginjak usia yang cukup dewasa, barulah individu tersebut mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang diterimanya serta pentingnya agama bagi kehidupan pribadinya. Sosialisasi ini turut didorong oleh institusi pendidikan dan teman sebaya (peer group). Akhirnya, individu membentuk sistem nilai pribadi dan menyematkan pemaknaan baru terhadap dirinya. Itu menjadi awal mula individu dapat memutuskan untuk tetap memeluk agama yang dianutnya sejak dini, berpindah agama, atau berhenti meyakini keberadaan Tuhan.

Menuju Kebebasan Beragama yang Lebih Substantif

Bagi sebagian orang, banyaknya ateis yang menyatakan identitasnya secara terbuka merupakan kemunduran. Namun, fondasi pertama menuju penciptaan lingkungan yang menjamin kebebasan beragama yang lebih inklusif adalah memandang isu ateisme secara objektif. Ateisme dan hilangnya kepercayaan terhadap Tuhan hendaknya dilihat bukan sebagai perubahan regresif (kemunduran), melainkan sekadar perubahan nilai-nilai sosial menuju wujud realitas sosial yang baru. Dalam pembentukan wacana kebebasan beragama, ateisme perlu benar-benar dipandang sebagai konsep yang, walaupun bertentangan dengan agama, berkedudukan setara dengan agama-agama “resmi” lainnya.

Umat beragama perlu menyadari bahwa ateisme tidak sama dengan kebencian terhadap agama. Seorang ateis bisa saja mengagumi nilai atau tokoh suci dalam suatu agama tanpa merasakan kedekatan emosional dengannya. Dengan begitu, seseorang yang beragama harus juga dapat menghormati seorang ateis yang tidak meyakini adanya Tuhan tanpa perlu menerima rasionalitas dan pemikirannya sebagai dogma atau ideologi.

Inti permasalahannya bukan lagi mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena setiap pihak memiliki sistem nilai dan penafsirannya sendiri terhadap makna “benar” dan “salah”, perdebatan seperti itu tidak akan berujung. Sesuatu yang perlu dilakukan kini adalah menerima perbedaan dan mengakuinya sebagai napas demokrasi. Sebagaimana dalam politik demokratis, tidak memilih dalam pemilu (pemilihan umum) juga merupakan pilihan, dalam beragama, tidak beragama juga merupakan pilihan yang harus dihargai. Perbedaan yang ada dalam masyarakat memang berpotensi menghasilkan konflik. Namun, potensi tersebut juga menyimpan peluang untuk melakukan dialog lintas agama supaya kedua belah pihak dapat lebih memahami satu sama lain.

"Kita harus membuang segala stereotipe etnosentris dan menanamkan toleransi, barulah kita dapat menerapkan program-program konkret untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai ateisme ~ Dinar Maharani Hasnadi Share on X Kita harus membuang segala stereotipe etnosentris dan menanamkan toleransi, barulah kita dapat menerapkan program-program konkret untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai ateisme ~ Dinar Maharani Hasnadi Share on XDalih-dalih yang digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok ateis harus dimaknai secara holistik (menyeluruh). Sebagai contoh, Pancasila sering dimaknai secara sepotong-potong sehingga menimbulkan penafsiran satu arah. Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang sering digunakan sebagai justifikasi untuk mendiskriminasi kelompok ateis, tidak boleh dilihat sebagai sila yang berdiri sendiri. Sila tersebut harus bergandengan dengan sila lainnya yang menyerukan keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

Maka, reformasi pertama terhadap kebebasan beragama yang lebih substantif adalah reformasi pada pola pikir. Kita harus membuang segala stereotipe etnosentris dan menanamkan toleransi. Berangkat dari pola pikir yang sudah “direvisi”, barulah kita dapat menerapkan program-program konkret untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat mengenai isu yang dianggap kontroversial ini.

Di bidang pendidikan, hendaknya dilakukan revisi kurikulum sehingga materi demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) terakomodasi dengan lebih baik. Tidak hanya agama yang dianut oleh peserta didik, sekolah juga sebaiknya mengajarkan keberadaan agama-agama lain supaya peserta didik tumbuh menjadi individu yang toleran dan mawas diri.

Terakhir, buku-buku sejarah harus menghapuskan korelasi (hubungan) tidak berdasar antara komunisme dan ateisme, dan mengajarkan komunisme sebagai ideologi dan cabang ilmu politik yang objektif.

Dinar Maharani Hasnadi adalah mahasiswi ilmu Hubungan Internasional yang menulis untuk memahami.