Globalisasi merupakan revolusi terbesar dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul Beragama dalam Belenggu Kapitalisme, Fachrizal A. Halim menjelaskan bahwa globalisasi merupakan pemicu prestasi manusia dalam memahami dunia secara lebih rasional, terutama setelah kebekuan pemikiran pada abad pertengahan.

Berkat globalisasi, manusia mulai memperhatikan segala hal yang ‘konkret’, seperti alam semesta, masyarakat, dan sejarah. Implikasi dari hal tersebut membuat manusia menjadi lebih bebas menjalani kehidupannya tanpa campur tangan kekuatan lain di luar dirinya. Selain itu, globalisasi juga berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, ideologi, dan intelektual. Dalam konteks ekonomi, globalisasi dimaknai sebagai meluasnya ekonomi pasar bebas atau kapitalisme yang sekaligus membangun kembali budaya masyarakat dunia, termasuk cara pandang manusia modern terhadap eksistensi beragama.

Globalisasi dan Implikasinya pada Agama

Salah satu pengaruh terbesar yang dibawa oleh globalisasi adalah penghargaan terhadap akal yang menghasilkan keyakinan bahwa segala sesuatu patut dipertanyakan, termasuk agama. Mula-mula, terjadi ketegangan antara otoritas agama (gereja) dengan otoritas pengetahuan. Gereja menganggap kalau segala ‘kebenaran’ yang dihasilkan filsafat, ilmu yang mengedepankan logika dalam proses pencarian kebenaran, telah menghancurkan keyakinan manusia dalam beragama dan, oleh karenanya, perlu ditolak. Konsekuensi atas pemisahan agama dan filsafat tersebut mengundang reaksi dari para pemikir abad pencerahan untuk semakin sengit mengkritik otoritas keagamaan.

Ludwig Feuerbach, seorang pemikir yang mendorong lahirnya aliran filsafat materialisme di Jerman, menjelaskan bahwa orang tidak perlu lari dari kenyataan hidup dan mengharapkan kebahagiaan yang akan datang di akhirat kelak. Kebahagiaan bukan pula sesuatu yang mengawang-awang di dunia ide, melainkan sesuatu yang dapat dirasakan dan dinikmati. Senada dengan Ludwig, filsuf Karl Marx menyebutkan bahwa agama adalah sebuah ilusi. Bahkan, lebih buruk lagi, agama mengandung konsekuensi kejahatan, yaitu sebagai alat penindasan.

Kritik Marx itu termuat dalam buku Das Kapital sebagai upayanya untuk menghapus penindasan oleh manusia atas manusia lain. Penindasan itu terjadi karena adanya pembagian kelas-kelas sosial. Hal itu pula yang membuat para pengikut ajaran Marxisme meyakini bahwa agama, sebelumnya, menyediakan sejumlah alasan untuk menindas, dan kini menyediakan sejumlah alasan untuk melawan.

Kritik yang berdasar atas kebenaran filsafat Ludwig dan Marx juga diafirmasi oleh seorang pemikir yang terkenal dengan mitologi klasiknya, Friedrich Nietzsche. Ia berpendapat bahwa sepanjang kaum agamawan masih merupakan suatu kelas tersendiri, yang lebih ‘suci’ dari kebanyakan orang, maka tidak ada kebenaran yang dapat dipercaya. Dalam karyanya, Also Sprach Zarathustra, ia menyebutkan pula bahwa Tuhan telah mati dan manusialah, dengan pengetahuannya, yang telah membunuh Tuhan. Sumbangsih Ludwig, Marx, Nietzsche, dan para pemikir lain telah berhasil memutus kelanggengan kekuasaan gereja yang mengatasnamakan Tuhan dan keimanan.

Globalisasi, Ekonomi Kapitalis, dan Ketidakpuasan Manusia

Sebagaimana yang telah saya sampaikan di muka, salah satu tanda kehidupan manusia di era globalisasi adalah penghargaan terhadap akal yang memisahkan diri dari segala hal yang bersifat irasional (tidak logis). Menurut sosiolog Max Weber, hal tersebut menjadi sumber bagi terbentuknya sistem ekonomi kapitalis dan lahirnya negara modern, dimana keterkaitan keduanya–kapitalisme dan negara–menciptakan hubungan kerja timbal balik yang saling menguntungkan. Menguatnya kapitalisme ditentukan oleh seberapa kuat perangkat mekanisme administratif dalam birokrasi yang tersentralisasi (terpusat). Negara adalah satu-satunya pemilik birokrasi yang tersentralisasi tersebut, sehingga keduanya (kapitalisme dan negara) sangat memengaruhi dan membutuhkan satu sama lain.

Nilai-nilai dasar kapitalisme, seperti memaksimalkan keuntungan, depersonalisasi hubungan sosial (memisahkan hubungan personal dan sosial), dan memprioritaskan pemenuhan kepuasan individu, sebenarnya adalah bentuk rekayasa para pemilik modal (kapitalis) untuk menciptakan ketergantungan secara halus atas nama rasionalitas modern supaya dapat diterima oleh masyarakat dunia. Padahal, realitas menunjukkan kalau pemenuhan atas kepuasan individu itu tidak ada sama sekali alias ilusi semata. Ketika suatu kebutuhan telah terpenuhi, hal tersebut merupakan permulaan bagi munculnya kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Dengan kata lain, pasar telah sengaja dibentuk untuk menciptakan perilaku konsumtif terus-menerus sampai melampaui batas kebutuhan material itu sendiri. Akibatnya, komoditi imaterial, seperti kepuasan, kenyamanan, dan gaya hidup dianggap lebih berharga.

Ketika suatu kebutuhan telah terpenuhi, hal tersebut merupakan permulaan bagi munculnya kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Dengan kata lain, pasar telah sengaja dibentuk untuk menciptakan perilaku konsumtif terus-menerus. ~ Hairiza Satia Share on XKetidakberdayaan institusi agama yang diikuti oleh hausnya masyarakat modern dalam memenuhi kebutuhan imaterialnya mengakibatkan bebasnya manusia dalam mengambil segala keputusan dalam hidupnya.

Lalu, pada saat agama tidak lagi menjadi referensi sistem nilai, apa yang bisa menjadi pegangan individu?

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Fachrizal yang menyatakan bahwa individu mungkin saja tidak lagi memerlukan sejenis payung untuk menaungi kehidupannya, karena masing-masing individu telah merasa teduh dengan dunianya. Hal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Pradoyo, bahwa agama telah tereduksi (terkikis) ke dalam wilayah-wilayah kehidupan modern yang serba praktis atau lebih dikenal dengan sekularisasi agama (pemisahan antara agama dengan kehidupan sosial).

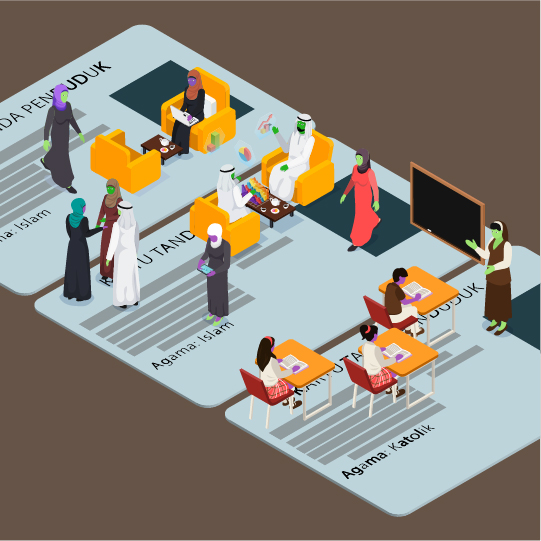

Bentuk lain dari kebebasan pengambilan keputusan oleh individu di dalam kehidupan modern adalah penguatan agama dalam wilayah privat (private sphere). Privatisasi agama dimaknai sebagai ekspresi kemerdekaan atas penghayatan individu. Artinya, pemakluman-pemakluman terhadap keputusan individu dalam beragama menjadi suatu konsep toleransi yang dijunjung tinggi dalam kehidupan modern dengan syarat tidak mengganggu kepentingan publik. Kebebasan beragama, dalam hal ini, juga dimaknai sebagai rasa percaya kepada Tuhan dengan tidak harus menjadi jemaat yang taat. Sederhananya, keyakinan seseorang terhadap agama tidak bisa diukur dari seberapa sering seorang umat berada di gereja atau masjid. Pemakluman-pemakluman manusia modern juga berlaku dalam hal menurunnya minat gotong royong. Semangat itu, menurut masyarakat kapitalistik, tidak sejalan dengan nilai untung-rugi. Dengan demikian, jelaslah bahwa privatisasi agama tidak lain merupakan bentuk manipulasi pasar yang menggunakan agama sebagai media akumulasi kapital.

Menjadi Umat Beragama dalam Lingkaran Kapitalisme

Dari uraian yang saya paparkan di atas, setidaknya, kita bisa mengetahui bagaimana kapitalisme memengaruhi eksistensi manusia dalam beragama. Meski demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran atas terjadinya berbagai persoalan di kehidupan modern yang dinamis ini. Sebenarnya, modernitas juga dapat menumbuhkan semangat untuk menciptakan gerakan-gerakan keagamaan yang menjunjung nilai pluralitas (keberagaman). Kuncinya, agama harus melepaskan diri dari cengkeraman institusi atau lembaga keimanan tertentu dan membebaskan para pemeluknya untuk menggunakan analisis kritis sebagai proses pencarian ‘kebenaran.’ Selain itu, agama juga penting ditempatkan bukan hanya membatasi individu untuk melayani umatnya sendiri, melainkan juga menjadi penerang jalan bagi seluruh umat manusia.

Bagi saya, Fachrizal A. Halim berhasil memaparkan dengan gamblang pengaruh globalisasi yang ditandai dengan mapannya sistem ekonomi kapital dengan eksistensi manusia dalam beragama. Ia membahas teori dan menyertainya dengan deskripsi contoh nyata serta menggunakan bahasa sederhana yang membuat pembaca bisa memperoleh pemahaman apik dari setiap pokok pembahasan. Fachrizal bukan hanya membuat pembaca melek dengan menyuguhkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh globalisasi, melainkan juga memberikan alternatif soal menjadi umat beragama di luar cengkeraman kapitalisme. Oleh karena itu, saya merekomendasikan buku Beragama dalam Belenggu Kapitalisme ini sebagai referensi bagi siapa saja yang hendak menelisik sejarah terkait eksistensi manusia dalam beragama di tengah kehidupan kapitalistik.

Hairiza Satia adalah seorang fresh graduate magister ekonomi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang gemar membaca dan menulis. Ia memiliki ketertarikan khusus pada isu pendidikan.