Di masa modern seperti sekarang ini, hal-hal yang berkaitan dengan kata ‘tradisional’ seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kuno, kampungan, mistis, dan tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Pandangan tentang modernitas yang datang dari Dunia Utara (Global North) yang sejalan dengan berlangsungnya kolonialisme (penaklukan suatu wilayah) dan imperialisme (penjajahan) dianggap sebagai penyebab akan hal itu. Sebenarnya, modernitas bukanlah satu-satunya yang menganggap tradisionalitas sebagai sesuatu yang harus ditinggalkan. Agama-agama Abrahamik (agama yang menyembah satu Tuhan atau monoteisme) juga memiliki andil dalam mendorong penolakan terhadap tradisionalitas. Hal itu terancam mengakibatkan hilangnya sisi tradisional dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam ritual kematian.

Berbagai alasan dipromosikan oleh golongan agama tertentu, termasuk Islam arus utama (mainstream), untuk memaksa masyarakat menghilangkan tradisi kuno dalam ritual kematian. Menurut mereka, tradisi kuno itu tidak sejalan dengan ajaran agama yang mereka peluk. Bahkan, hal itu mereka anggap menjurus ke arah ajaran sesat. Jika melihat gaung-gaung yang mereka suarakan, terlihat adanya ketakutan akan kembalinya agama dan budaya masyarakat yang sudah lebih dahulu eksis, yang dinilai bisa mengancam otoritas mereka. Makanya, mereka menganggap kalau tradisi kuno perlu dibasmi sampai ke akar-akarnya.

Ritual kematian adalah salah satu ritual yang masih bertahan hingga sekarang. Ritual ini penting bagi masyarakat tertentu karena mereka percaya bahwa semua manusia membutuhkan media untuk mengantarkan roh ke alam lain. Bagi masyarakat modern, ada atau tidaknya ritual kematian barangkali tidaklah menjadi masalah. Namun, bagi masyarakat yang mengikuti cara berpikir tradisional, termasuk yang sudah mengkonversi kepercayaan tradisional mereka ke kepercayaan lain (misalnya masyarakat tradisional yang memeluk agama Islam), ritual ini tetap penting dilakukan. Permasalahannya, ‘kepercayaan baru’ mereka tidak selalu bisa mengakomodasi ajaran atau praktik-praktik dalam tradisi kuno semacam itu. Salah satu masyarakat yang sedang mengalami pergolakan tersebut adalah suku Sasak di Pulau Lombok, khususnya sub-suku Sasak Selatan. Pengalaman mereka juga pernah dijadikan bahan penelitian oleh antropolog asal Norwegia, Kari Telle, pada 2000.

Tulisan ini akan melihat pergolakan antara eksistensi ritual kuno kematian di masyarakat suku Sasak, Lombok, dengan ajaran Islam arus utama serta pandangan modernisme yang dipromosikan oleh negara Dunia Utara.

Lebih Dekat dengan Islam Wetu Telu

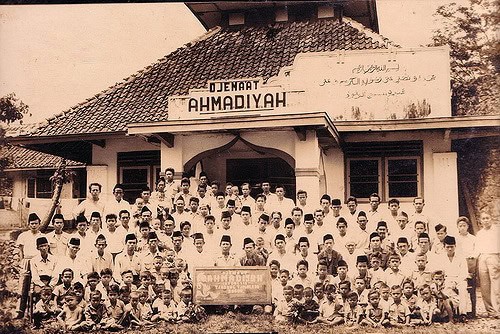

Penduduk pulau Lombok yang didominasi oleh suku Sasak mayoritas memeluk agama Islam. Akan tetapi, wajah Islam di Lombok tidaklah seragam (homogen). Ada sebagian kecil kelompok Islam yang menamakan diri sebagai ‘Islam Wetu Telu (Islam Tiga Waktu)‘ yang merupakan bentuk Islam tradisional. Mereka kerap dianggap bertentangan dengan Islam arus utama di Lombok. Kelompok Islam arus utama sendiri berkembang dan tidak dilepaskan dari pengaruh institusi pendidikan dan keagamaan atau sekolah-sekolah agama, seperti pesantren dan madrasah. Mereka gencar mendiskreditkan (memojokkan) kelompok Islam Wetu Telu, termasuk juga anggota Islam arus utama yang masih menjalankan tradisi kuno. Semangat mereka adalah untuk ‘memurnikan’ ajaran Islam dan menumpas segala bentuk tradisionalitas yang tidak termuat secara eksplisit di dalam ajaran Islam.

Salah satu penolakan itu mereka tujukan pada praktik ritual kematian yang masih dilaksanakan secara tradisional maupun dipadukan dengan praktik ajaran agama. Sebagaimana yang sudah saya kemukakan di awal, kelompok Islam arus utama menolak tradisi itu karena dinilai tidak sesuai dengan syariat dan menganggapnya lebih dekat dekat dengan pemujaan terhadap berhala. Selain itu, penolakan tersebut juga didasari oleh rasa tidak suka mereka (sentimen) terhadap kelompok Islam Wetu Telu yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam murni yang sesungguhnya. Melihat pergolakan tersebut, bagaimana praktik ritual kematian di sub-suku Sasak Selatan bernegosiasi dengan ajaran Islam arus utama?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita perlu menengok konteks sejarah yang dialami oleh sub-suku Sasak Selatan dalam mempraktikkan ritual kematian. Penolakan terhadap tradisionalitas dalam ritual kematian di sub-suku Sasak Selatan sebenarnya bukan baru-baru ini saja terjadi, melainkan sudah berlangsung lama sejak masa Orde Baru berkuasa. Pada masa itu, pemerintah mereduksi (menyempitkan) keragaman agama dan kepercayaan masyarakat dengan menetapkan lima agama nasional yang dianggap ‘resmi.’ Hal itu berdampak pada penganut kepercayaan di luar kelima agama resmi tersebut, termasuk Islam Wetu Telu, yang menjadi terpinggirkan.

Telle melakukan penelitian di salah satu desa sub-suku Sasak Selatan pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Hasil penelitian itu ia terbitkan dalam sebuah artikel berjudul “Feeding the Dead: Reformulating Sasak Mortuary Practices” pada tahun 2000. Dalam penelitian itu, Telle menemukan pergolakan antara Islam arus utama dengan Islam tradisionalis dalam hal ritual kematian. Menurut informasi dari masyarakat, sebelum 1970-an, mayoritas sub-suku Sasak Selatan sudah menganut kepercayaan Wetu Telu dan sebagian kecil saja yang menganut Islam arus utama. Akan tetapi, peraturan pemerintah Orde Baru yang mewajibkan masyarakat Indonesia memilih satu dari lima agama nasional menyebabkan sebagian besar penganut Islam Wetu Telu dimasukkan menjadi bagian dari agama Islam. Hanya sebagian kecil lainnya yang dimasukkan ke dalam bagian dari agama Hindu. Konteks politik itu dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok Islam arus utama untuk menekan kelompok Islam tradisional, baik penganut Wetu Telu maupun Islam arus utama yang masih menjalankan tradisi leluhur.

‘Memurnikan’ Agama

Gerakan pemurnian Islam di Lombok dimulai dengan mengirim guru-guru agama atau ulama ke daerah-daerah yang dinilai masih memegang tradisi kuno. Para ulama itu mengajarkan pada masyarakat ajaran Islam yang ‘murni’ dari pandangan mereka sendiri. Terkait ritual kematian tradisional, para ulama menganggap ritual itu terlalu berlebihan, karena mengharuskan masyarakat membuat terlalu banyak makanan, mengeluarkan banyak biaya, durasi ritual memakan waktu lama, dan mengorbankan terlalu banyak hewan. Lebih penting dari itu, para ulama menganggap ritual itu sama seperti penyembahan berhala karena mempersembahkan darah kepada roh orang yang sudah meninggal. Mereka menginginkan agar ritual kematian dijalankan secara ‘murni’ menurut ajaran agama Islam yang, dalam praktiknya, tidak banyak membuat makanan, tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, dilaksanakan dalam waktu yang relatif pendek, dan tidak mengorbankan hewan serta darah untuk si mayat.

Bukan hanya ingin memurnikan ajaran agama, penolakan para ulama terhadap praktik kematian tradisional, menurut saya, juga menunjukan trauma sejarah (historical trauma). ~ Lalu M Balia Farsahin Share on XBukan hanya ingin memurnikan ajaran agama, penolakan para ulama terhadap praktik kematian tradisional, menurut saya, juga menunjukan trauma sejarah (historical trauma). Pada masa lalu, mayoritas suku Sasak menganut agama Hindu dan Buddha. Setelah suku Sasak memeluk agama Islam, tanah Lombok pernah dijajah oleh kerajaan Hindu-Buddha dari Bali, seperti Kerajaan Gel-Gel dan Karangasem. Saya menduga kalau konteks itu sedikit banyak ikut memengaruhi penolakan kelompok Islam arus utama terhadap segala sesuatu yang berbau kuno dan merupakan representasi dari agama serta ‘penjajahan’ pada masa lalu.

Satu dari Seribu Wajah

Setelah mengalami hubungan tarik-menarik yang begitu panjang, bagaimana eksistensi tradisi kematian di masyarakat sub-suku Sasak Selatan kini? Apakah mereka serta-merta meninggalkan tradisi kuno itu atau justru mengkombinasikan keduanya?

Berkaca dari penelitian Telle, ia menunjukkan kalau mayoritas masyarakat sub-suku Sasak Selatan tetap menjalankan ritual kematian mereka secara tradisional, sekalipun sudah ditolak dengan keras oleh kelompok Islam arus utama. Mereka memilih untuk terus melaksanakan ritual kematian secara tradisional karena mereka percaya kalau roh keluarga yang mati akan kesulitan di alam selanjutnya apabila ritual kematian tidak dilaksanakan secara lengkap. Mereka juga yakin kalau hal itu bisa berdampak pada kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Saya juga berpendapat kalau mempertahankan tradisi kuno bukan semata-mata menunjukkan rasa takut mereka akan datangnya malapetaka apabila tidak menjalankan ritual secara komplit, melainkan juga bentuk balas budi terhadap keluarga yang sudah mati. Telle pun menunjukkan hal itu dalam penelitiannya dengan mengatakan kalau masyarakat yang tidak menjalankan ritual kematian secara komplit, mereka akan dianggap oleh komunitasnya sebagai orang yang tidak berbakti dan tahu terima kasih.

Pertanyaan selanjutnya, 25 tahun setelah Telle melakukan penelitiannya, bagaimana kondisi sub-suku Sasak Selatan saat ini?

Jawaban singkatnya, dinamika kehidupan yang mereka jalankan tidak terlalu banyak mengalami perubahan, sekalipun penolakan oleh kelompok Islam arus utama semakin menguat. Bukannya kendor, kesadaran masyarakat akan pentingnya budaya dan tradisi justru semakin tumbuh, meskipun mereka juga melakukan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Perlu digarisbawahi pula kalau penolakan Islam arus utama terhadap tradisi kuno kematian adalah satu dari sekian banyak wajah diskriminasi terhadap keberagaman praktik beragama dan berkeyakinan yang jumlahnya melimpah ruah di Indonesia. Sebabnya, penolakan semacam itu tidak hanya menyasar ritual kematian, melainkan juga sejarah masa silam dan ritual-ritual lain terkait alam.

Pengalaman suku Sasak dalam menghidupkan ritual kematian menunjukkan kalau di masa mendatang, praktik tradisional tersebut menghadapi tantangan berarti akibat semakin menguatnya (jika tidak ingin dikatakan semena-mena) penolakan oleh kelompok Islam arus utama. Peran pemerintah amat diperlukan untuk memastikan kelompok minoritas agama dan kepercayaan memiliki ruang aman untuk menjalankan kehidupannya. Tujuan akhirnya adalah untuk mencegah peminggiran (marjinalisasi), perlakuan semena-mena, dan melindungi budaya leluhur dan jati diri masyarakat.

Lalu M Balia Farsahin merupakan lulusan S1 Departemen Arkeologi yang saat ini sedang menempuh studi Magister di Departemen Antropologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Biasa dipanggil dengan Aca, Arsa, dan Kumara, sejak masa S1, ia sudah sangat tertarik dengan isu-isu Arkeologi, Antropologi Budaya, Sejarah, dan Filologi. Saat ini, ia tergabung dalam IAAI (Ikata Ahli Arkeologi Indonesia) dan Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara) Komda Bali-Nusra. Fokus kajiannya adalah Arkeologi Sejarah (Hindu-Buddha, Islam, Kolonial, Religi, Seni), dan Antropologi Budaya (Mitos, Folklore, Etnis).