Pesantren: Wadah Pencetak Agamawan atau Wadah Pelecehan Seksual?

August 1, 2022

Motif Psikologis atau Sosiologis? Sekilas Tipologi Bunuh Diri ala Emile Durkheim

September 6, 2022

OPINI

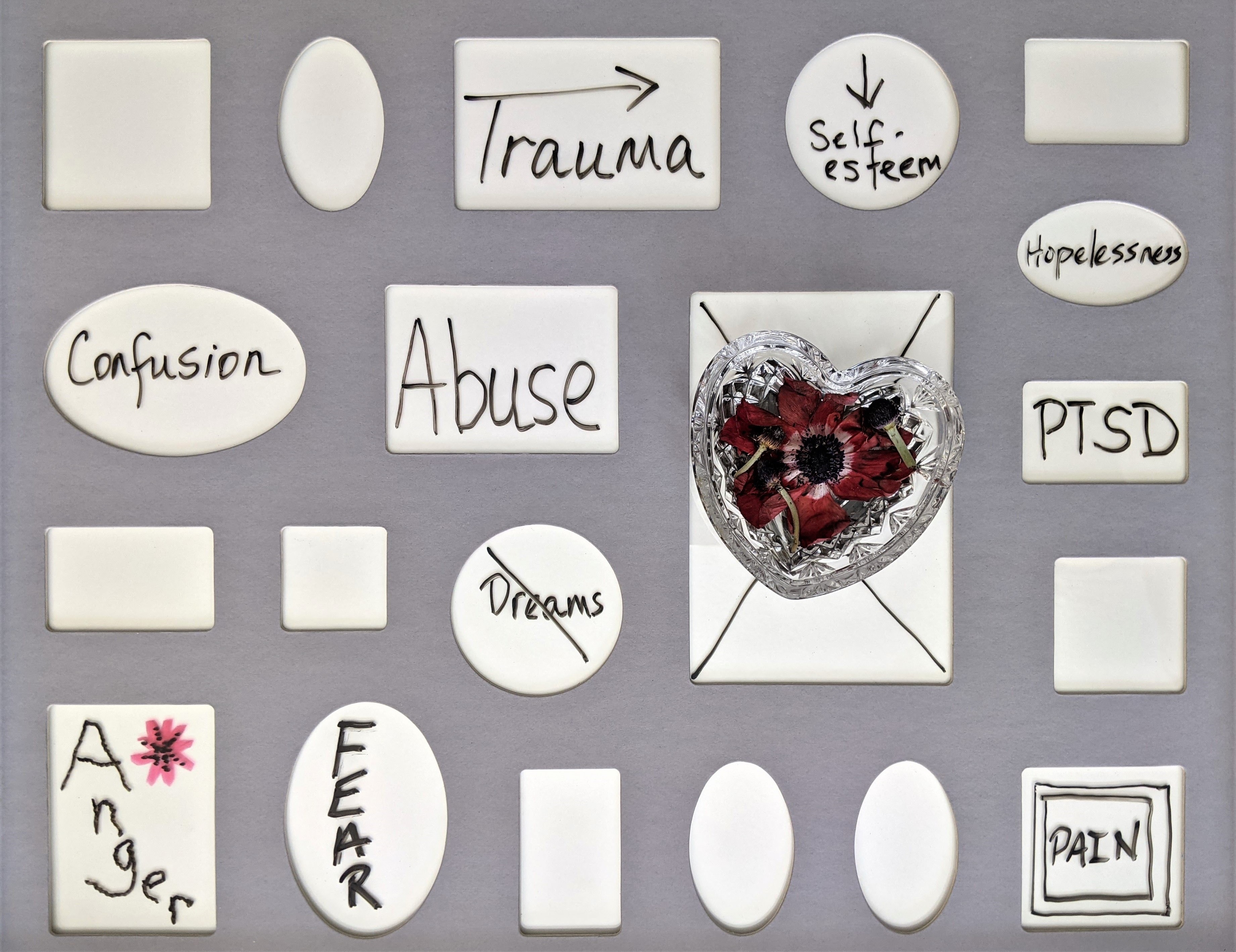

Pelecehan Seksual: Dampak Relasi Kekuasaan Asimetris

oleh Moh Naufal Zabidi

Pelecehan seksual yang terjadi di pesantren dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Mulai dari relasi kuasa yang asimetris hingga nilai simbolik yang memudahkan pelaku untuk bertindak keji. Sebagai langkah preventif, kita perlu mempertimbangkan segala motif tindakan orang lain yang berpotensi memengaruhi diri kita. Karena, banyaknya tindak kriminal tidak berarti mengurung diri.

Malam senyap di teras pondok pesantren, ditemani hangatnya kopi dan obrolan yang ngalor ngidul. Sudah menjadi rutinitas saya dan teman-teman untuk sekadar ngobrol dan guyonan ketika ada waktu senggang, guyonan para santri dipercaya untuk mengurangi beban perihal uang saku mereka yang sedang menipis di akhir bulan.

Percakapan tampak santai sebelum salah satu teman saya menyampaikan beberapa pertanyaan yang terngiang di kepalanya, mengenai berita pelecehan seksual yang belakangan ini marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Dengan percaya diri teman saya mengubah ritme percakapan, “Kenapa makin banyak peristiwa kucluk di pondok pesantren ya?”

Kata “kucluk” merujuk pada peristiwa pelecehan seksual. Segenap orang di sekelilingnya ikut mengiyakan dengan tertawa, termasuk saya. Tapi seketika saya menggumam dalam hati, “Ini keliru! Kebanyakan orang terlalu fokus pada akibat dan meniadakan sebab terjadinya peristiwa tersebut. Semudah itukah kita menyimpulkan?”

Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa kasus pelecehan, pencabulan, dan kekerasan seksual di dunia pesantren sudah terkuak. Kasus pelecehan seksual di beberapa pesantren yang menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini menunjukkan bahwa moralitas semakin menipis. Penyebab dari mata rantai pelecehan seksual juga mulai terpola.

Kasus pelecehan seksual di beberapa pesantren yang menjadi perbincangan masyarakat belakangan ini menunjukkan bahwa moralitas semakin menipis. ~Moh Naufal Zabidi Share on XDi dalam kejahatan, terkandung ketidaksesuaian antar unsur kebudayaan atau masyarakat, yang menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga sebagai kelompok sosial sehingga menyebabkan rusaknya ikatan sosial. Seorang sosiolog bernama Talcott Parsons percaya bahwa sistem sosial terdiri dari tindakan individu. Ia memandang kejahatan sebagai faktor disintegrasi yang dapat memengaruhi kestabilan jaringan masyarakat.

Misalnya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi di pondok pesantren Asshiddiqiyyah, Jombang, belum lama ini. MSAT, seorang anak kiai pesantren yang berusia 42 tahun, menjadi tersangka pelaku pelecehan seksual terhadap santrinya. Padahal, sudah jelas bahwa pelecehan seksual adalah bentuk kejahatan yang melanggar hukum dan ketertiban masyarakat. Hal ini memiliki pengaruh negatif terhadap struktur sosial dan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat.

Kita tahu bahwa kata “moral” selalu mengacu pada baik-buruknya manusia sebagai makhluk hidup. Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia, dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Maka, tindakan pemerkosaan jelas menyalahi aturan moral dalam masyarakat.

Relasi Kekuasaan

Saya ingin mengajak pembaca berkaca pada peristiwa tersebut, bahwa terkuak semacam mata rantai keganjilan terhadap realitas berupa “aspek lain” dari realitas yang sebenarnya rapuh atau palsu. Inilahi yang menjadi faktor-faktor terjadinya pelecehan seksual terutama di pesantren.

Dalam peristiwa pelecehan di atas, terlalu cepat untuk menyimpulkan bahwa “kejahatan pelaku” menjadi faktor tunggal yang mendasari tindakan pelecehan seksual. Menurut saya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tindak pelecehan tersebut.

Pertama, relasi kekuasaan yang asimetris antara anak kiai dan santriwati. Sudah tidak asing lagi bahwa di lingkungan pesantren, anak kiai memiliki relasi kuasa “di atas” santriwati.

Michel Foucault dalam Power/Knowledge menyebutkan bahwa kekuasaan bersifat resiprokal: relasi membesar sejalan dengan kekuasaan yang dipegang. Dalam kasus ini, kekuasaan yang dimiliki pelaku beriringan dengan relasi yang dia miliki. Terduga pelaku yang memiliki posisi sebagai anak kiai (Gus) tentunya memiliki relasi di banyak sektor terkait. Misalnya relasi dengan kiai, polisi, masyarakat, dan sebagainya. Relasi tersebut dapat dinormalisasi dan dimanfaatkan demi kepentingan penguasa.

Perbedaan relasi kuasa memungkinkan pelaku untuk menyalahgunakannya dengan menggunakan motif tindakan dan ancaman yang merugikan korban. Sehingga, korban memiliki ruang yang terbatas dan terpaksa mengikuti permintaan pelaku.

Kasus pelecehan seksual di pesantren yang marak terjadi baru-baru ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kuasa simbolik. Ini menjadi faktor kedua, bahwa pelaku memiliki kuasa simbolik yang diberikan masyarakat melalui nilai-nilai agama dan moral serta proses internalisasi yang berlangsung lama. Anak kiai yang memiliki legitimasi tinggi dari masyarakat dan santri tentunya memengaruhi korban yang seharusnya bersikap defensif.

Dalam pesantren sendiri, terdapat ajaran untuk selalu tawaduk, takzim, dan sam’an wa tho’atan kepada guru. Artinya, setiap santri diwajibkan untuk menjaga lisan dan sikap di hadapan guru. Jangankan mengumpat, berprasangka buruk terhadap guru pun dilarang. Hasil dari penerapan pendidikan pesantren ini juga memungkinkan pelaku memanipulasi kepatuhan santri tersebut.

Langkah Preventif

Bagaimana mengubah cara berpikir masyarakat yang berperan dalam menghentikan siklus pelecehan seksual? Pertanyaan ini seolah diulang-ulang di banyak perdebatan.

Secara psikologis, barangkali pertanyaan di atas dicukupkan dengan jawaban konsultasi dan edukasi. Namun, secara sosiologis perlu adanya tindakan preventif yang dapat mencegah timbulnya mata rantai pelecehan seksual di pesantren. Upaya preventif seperti pengembangan prosedur-prosedur yang membantu para individu untuk berorientasi pada realitas serta memberi landasan berpikir dalam mengolah perkataan dan tindakan; inilah penyaringan motif sosial.

Penyaringan motif sosial memungkinkan kita untuk meminimalisasi perbuatan yang keji. Konteks penyaringan di sini digunakan sebagai landasan manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena, banyaknya tindak kriminal tidak berarti mengurung diri.

Penyaringan motif sosial memungkinkan kita untuk meminimalisasi perbuatan yang keji. ~Moh Naufal Zabidi Share on XPeter L. Berger dalam Invitation of Sociology mengatakan bahwa realitas tercipta dalam pengalaman dan pemahaman intersubjektif antar individu secara terus menerus dalam sebuah interaksi sosial. Misalnya pada tindakan pelecehan, akan diawali dengan pelaku yang berupaya mendekati korban dengan motif tertentu secara terus menerus.

Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi di pesantren dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Mulai dari relasi kuasa yang asimetris hingga nilai simbolik yang memudahkan pelaku untuk bertindak keji. Selain itu, kita perlu lebih teliti dalam melakukan interaksi sosial. Dengan landasan berpikir yang kuat, kita akan mempertimbangkan segala motif yang berpotensi memengaruhi diri kita.

Moh Naufal Zabidi, mahasiswa Sosiologi Agama di UIN Sunan Kalijaga.

Mau tulisanmu diterbitkan di blog Anotasi? Silahkan cek link ini