Memerangi Maskulinitas Beracun, Tanggung Jawab Siapa?

November 20, 2024

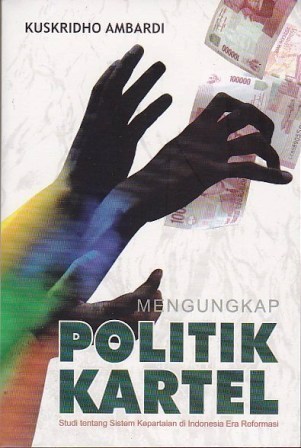

Photo by Goodreads

RESENSI BUKU

Politik Kartel yang Entah Berlanjut Sampai Kapan

oleh Adinan Rizfauzi

Mengapa partai-partai politik hanya bersaing dalam pemilihan umum (pemilu) dan menghentikan persaingan begitu pemilu usai? Mengapa koalisi besar bisa terbentuk? Dan, mengapa tidak ada partai politik yang benar-benar mau menjadi oposisi?

Jawaban dari sederet pertanyaan di atas agaknya menjadi benderang begitu buku Mengungkap Politik Kartel tuntas dibaca. Dalam buku tersebut, sang penulis, Kuskridho Ambardi, mencoba mencari berbagai pola yang dilakukan oleh partai politik setelah masuknya Indonesia ke era reformasi, khususnya pada masa-masa Pemilu 1999 dan 2004. Hasilnya, Kuskridho menunjukkan adanya kecenderungan partai politik yang bekerja secara kolektif, mirip sebuah kartel.

Berkebalikan dengan sebuah sistem partai politik yang idealnya memicu partai politik untuk saling bergerak secara kompetitif, kartelisasi sistem kepartaian membuat partai politik bersikap anti terhadap persaingan. Dampaknya adalah seperti yang sampai kini bisa kita saksikan: koalisi besar terbentuk begitu pemilu selesai, partai oposisi lenyap, dan muncul banyak partai politik yang tidak menjadikan ideologi sebagai penentu perilaku partai.

Mengapa partai politik membentuk sebuah kartel: salah satunya adalah untuk mengamankan sumber keuangan partai. ~ Adinan Rizfauzi Share on XLebih jauh lagi, buku setebal 428 halaman itu juga menelusuri musabab mengapa partai politik membentuk sebuah kartel: salah satunya adalah untuk mengamankan sumber keuangan partai. Agaknya, hal tersebut mereka anggap lebih aman dan mudah jika dilakukan secara kolektif ketimbang lewat persaingan. Terlebih lagi, menurut Kuskridho Ambardi, partai politik tidak hanya memasok keuangannya melalui sumber-sumber yang sifatnya legal.

Melalui buku tersebut, Kuskridho Ambardi beranggapan bahwa jabatan menteri dan ketua komisi di parlemen dapat memberi akses bagi partai politik untuk melakukan perburuan rente atau mengeruk sumber keuangan secara ilegal. Karena itulah, di tengah sistem kepartaian yang tidak kompetitif, jabatan menteri dan ketua komisi cenderung didistribusikan ke sebanyak mungkin partai politik. Selain itu, bagi-bagi kursi juga diartikan sebagai upaya partai politik untuk memelihara kelangsungan hidup tanpa terkecuali.

Klaim Kuskridho Ambardi mengenai partai politik yang coba-coba mengeruk pendapatan lewat cara-cara ilegal tentu bukan tanpa dasar. Pada salah satu bagiannya, buku Menguak Politik Kartel bahkan memperlihatkan kepada pembaca betapa janggalnya pengeluaran dan pendapatan partai politik selama masa-masa Pemilu 1999 dan 2004. Lewat uraian angka-angka yang dikemas dalam bentuk tabel, pembaca yang paling awam pun barangkali akan sepakat bahwa angka-angka yang ada memang tak beres.

Buku yang Tetap Relevan

Kendatipun sudah terbit sekitar 15 tahun silam, buku Menguak Politik Kartel ini tetap relevan untuk dibaca, kalau tidak malah semakin perlu untuk dibaca. Selain karena tak banyak literatur yang mengulas mengenai kartel politik di indonesia, kondisi politik hari ini juga tak berbeda jauh dengan apa yang tertulis di buku ini, kalau tidak boleh disebut semakin parah. Buku ini berhasil memberi penjelasan yang utuh mengenai pola perilaku partai politik dari masa kampanye sampai masa pembentukan pemerintahan.

Jika melihat daftar isi yang tersedia, jelas bahwa buku ini merupakan karya dengan riset yang tidak dilakukan secara setengah-setengah. Selain menyajikan referensi yang melimpah, Kuskridho juga dengan tekun membongkar bagian demi bagian yang dapat membuat pembaca tidak kesulitan memahami pesan, meskipun apa yang ditulis Kuskridho jelas merupakan topik yang tidak sederhana.

Walaupun buku ini lebih banyak memuat catatan muram yang membuat orang pesimis, jalan untuk menentang laju kartelisasi sistem kepartaian bukan berarti tidak ditawarkan. Kuskridho menilai bahwa pembentukan lembaga independen bisa digunakan sebagai salah satu cara, dalam hal ini, Kuskridho menyinggung keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat buku ini dipublikasikan oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2009 lalu, lembaga independen seperti KPK sebenarnya sudah berdiri. Namun, Kuskridho sepertinya belum dapat menilai apakah KPK pada saat itu sudah bisa disebut mampu mencegah partai politik untuk melakukan perburuan rente atau tidak.

Setelah berdiri selama dua dekade–berbelas-belas tahun setelah Menguak Politik Kartel terbit–ironisnya, KPK malah tak lagi bisa sepenuhnya disebut sebagai lembaga independen. Lewat revisi pada 2019 lalu, KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif. Dengan begitu, kerja-kerja pengawasan yang dilakukan oleh KPK makin jauh dari kata ideal. Pun, muruah (kehormatan) KPK makin redup oleh pelbagai polah yang dilakukan oleh pimpinannya sendiri.

Kuskridho tak menyinggung soal pembentukan partai politik baru sebagai salah satu cara menumpas kartel. Menurutnya, jika semua partai sudah terlibat, sangat tidak mungkin satu dari banyaknya partai itu memprakarsai dan menentang kartel. Klaim Kuskridho soal ini amat terlihat dari pola-pola kemunculan partai politik baru pascareformasi. Alih-alih menentang, yang ada adalah partai-partai politik baru itu justru bergabung dalam pusaran kartel.

Menengok Masa Kini

Yang paling anyar, kita bisa menoleh ke sikap Partai Buruh yang memutuskan bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Padahal, pada pemilu 2024 lalu, partai yang meraup 972.910 suara (0,64 persen) itu tidak mendukung pasangan capres-cawapres mana pun. Bagi beberapa orang, sikap tersebut semula membawa harapan akan adanya partai politik yang [tahan’ menjadi oposisi selepas pemilu. Ternyata, Partai Buruh tak jauh berbeda dengan partai politik kebanyakan.

Kita juga bisa melihat bagaimana kemunculan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan langkah partai tersebut belakangan ini. Sebagai partai yang awalnya mengidentifikasi diri sebagai partainya anak muda, perilaku PSI rupanya tak jauh berbeda dengan partai lain yang sebelumnya sudah ada. Lebih parah lagi, meminjam kalimat ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, dalam sebuah kolom yang ia tulis, PSI justru ‘malu tak gentar’ mendomplengkan diri pada sosok dan keluarga Jokowi.

Dengan melihat situasi yang sekarang ada, agaknya politik kartel bakal terus berlanjut. Apalagi dalam pemerintahan baru ini, jumlah kursi menteri bertambah dari semula berjumlah 34 menjadi 48. Itu belum termasuk posisi wakil menteri yang kini jumlahnya mencapai 56 kursi. Jangan lupakan juga keberadaan lembaga-lembaga baru setingkat menteri yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Tentu itu semua tak bisa dilepaskan dari upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperluas bagi-bagi kue kekuasaan.

Karena itu, selama lima tahun ke depan, kita tidak perlu kaget ketika mendapati kebijakan-kebijakan pemerintah dan parlemen yang jauh dari kehendak publik. Penyelewengan juga terbuka lebar karena mekanisme check and balances (upaya mengontrol dan mengimbangi kekuasaan) sulit berjalan di sebuah sistem kepartaian yang terkartelisasi. Dan sialnya, kita tidak benar-benar tahu situasi tersebut bakal berlanjut entah sampai kapan.

Adinan Rizfauzi adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang (Unnes). Saat ini, saya sedang dalam tahap mengerjakan tugas akhir skripsi. Sekali-kali saya menulis di medium atau di media mana pun yang menerima naskah dari kontributor.

Artikel Terkait

Membangun Dinasti di Negara Demokrasi: Geliat Politik Keluarga di Indonesia

Politik dinasti jadi penyakit demokrasi. Bagaimana demokrasi Indonesia bergulat dengan politik dinasti?Mengapa Kita Tak Bisa Jadi Pemilih yang Rasional

Meskipun dalam teori politik dan demokrasi seorang warga negara sering digambarkan sebagai manusia rasional, pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita sering dikuasai emosi. Memikirkan kembali Pemilu 2019 yang baru saja lewat, di Catatan Pinggir kali ini, Laila Achmad membahas mengenai sulitnya menjadi seorang pemilih rasional.Politik: Seni Berpikir Kritis Bukan Apatis

Ini akan terdengar sebagai suatu pembuka bacaan yang klise, namun kata ‘Politik’ sudah menjadi bagian dari makanan sehari-hari kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun, apakah Politik itu menjadi asupan yang kita santap dengan penuh antusiasme?