Sekitar minggu pertama Januari 2024, di X (Twitter), sebuah akun mengunggah tangkapan layar dari seorang pengguna TikTok. Belakangan, saya tahu pengguna TikTok itu berakun @turmizz.

Pada unggahan itu, terpampang gambar empat laki-laki di ruangan gym, menampilkan tubuh, terutama lengannya, yang kekar, berotot, dan maskulin. Mereka berpose dengan gestur yang terang-terangan dan tampak sengaja menyodorkan pertunjukan tubuhnya. Gambar tersebut dilengkapi dengan kalimat berikut yang saya kutip secara verbatim.

“Ya kali otot kuli di samaiin sama otot anak gym Lawak”

Konstruksi Gender yang Tak Pernah Stabil

Gender: maskulinitas dan femininitas tidak pernah stabil, terus bergerak dinamis sejalan dengan konteks historis (sejarah) tertentu. Ketika budaya gym (gym culture) masuk dalam ruang urban dan bahkan rural di Indonesia, norma dan ekspektasi maskulinitas ideal, tentang bagaimana menjadi laki-laki semestinya, berubah dan bergeser.

Tubuh menjadi penanda dari perubahan dan pergeseran tersebut. Melalui gym, tubuh diolah, dibentuk, dan didisiplinkan agar sejalan dengan tatanan yang dikonstruksikan, yakni laki-laki yang memiliki tubuh jantan dan kuat dengan berbagai atribut yang mengiringinya.

Tindakan empat laki-laki di atas, sebagaimana banyak dilakukan oleh laki-laki lain, merupakan contoh konkret dari spornoseksual, yaitu pria atau sekelompok pria yang menganggap tubuhnya utuh dan bagus dengan mengorbankan banyak hal. Mereka menginvestasikan (baca: mengorbankan) sejumlah modal kapital dan waktu untuk mengakses fasilitas gym dan membeli berbagai kebutuhan yang sifatnya komplementer dan sesuai preferensi—biasanya produk pendukung yang mempercepat pembentukan massa otot, seperti susu dan suplemen.

Tidak ada pengorbanan yang ingin berakhir sia-sia. Maka, dapat kita pahami mengapa empat laki-laki di atas menampilkan tubuhnya yang maskulin di media sosial. Sebab, mereka ingin mempertontonkan hasil dari pengorbanan modal dan waktu serta kerja keras yang dilakukan di ruang dan waktu tertentu. Mereka adalah subjek yang sadar bahwa maskulinitas laki-laki sering diinterpretasikan dari tampilan visual atau bentuk tubuh.

Namun, pertontonan ini sangat mungkin berpotensi membedakan siapa yang termasuk dan tidak, atau yang sesuai dan tidak dengan mereka. Kalimat yang diujarkan di atas secara eksplisit mengimplikasikan perbedaan mereka dengan kuli dan ketidakpantasan untuk menyamakan keduanya.

Berbahasa yang Melampaui Batas Etik

Persoalannya, mengapa kuli? Paling tidak, dalam KBBI, kuli berarti ‘orang yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan fisiknya’. Ada kuli bangunan, kuli gendong, kuli panggul, kuli perkebunan, dan lain seterusnya, yang bergantung pada konteks pekerjaan masing-masing. Ada kuli laki-laki dan kuli perempuan.

Namun, secara umum dan sepanjang pengamatan saya, kuli biasanya diasosiasikan dengan laki-laki. Karena aktivitas kesehariannya bergantung pada kekuatan fisik, mereka dijadikan dikotomi (pemisahan) untuk dan oleh mereka yang beraktivitas gym, yang juga memerlukan kekuatan fisik.

Kuli kerap menjadi korban dari spornoseksual dalam persaingan antar lelaki yang dipraktikkan melalui bahasa. Ujaran empat orang di atas adalah contoh dikotomi yang memisahkan pelaku gym dan kuli. Ini bermasalah.

Dalam kasus ini, saya menyebutnya kedangkalan berbahasa, yaitu ketika berbahasa melampaui batas etik yang berada dalam situasi dan konteks ketika berbahasa itu berlangsung. Terlanggarnya batas etik ini terjadi karena subjek tidak hanya mengeksklusi pihak tertentu, tetapi juga menempatkan pihak itu tidak lebih baik atau buruk daripada subjek itu sendiri.

Dikotomi (pemisahan) menegaskan bahwa meskipun kuli memiliki tubuh yang (relatif) maskulin dan berotot, mereka tidak akan pernah sama dan tidak bisa disamakan dengan pelaku gym. Hal ini merupakan cara berpikir yang dangkal. Kalaupun seorang kuli memiliki tubuh maskulin, tubuh itu tidak terbentuk melalui mekanisme-mekanisme tertentu yang secara sengaja diakumulasi untuk mendisiplinkan tubuhnya. Kuli tidak mengorbankan modal untuk mencapai tubuh ideal sebagaimana dipraktikkan oleh spornoseksual. Tubuh mereka justru dibentuk lewat mekanisme tidak sengaja, di mana tubuh itu terpengaruh oleh kerja yang mengandalkan kekuatan fisik hari demi hari.

Jika ada di antara kuli yang secara sengaja menempuh budaya gym atau kuli yang tubuhnya tidak maskulin (baca: berotot), ini tentu lain persoalan. Namun, dalam konteks dikotomi ini, secara implisit, kita menemukan pemisahan antara tubuh yang dibentuk secara sengaja dan tidak sengaja.

Sialnya, ujaran empat laki-laki itu bahkan tidak memahami, tidak menghargai, dan tidak bersimpati terhadap kuli sebagai pelaku kerja informal yang sering tidak mendapatkan perlindungan layak dari negara. Kuli dalam konteks pekerja konstruksi informal, yang terkait dengan pembangunan teknis, misalnya, sering kali dirugikan dalam relasi kerja informal. Ada kuli panggul di terminal yang diupah minim di tengah kondisi yang tidak menentu atau tidak menerima upah sesuai beban kerja yang mereka terima.

Beberapa di atas adalah contoh kecil dari sekian persoalan yang dihadapi oleh kuli dalam kaitannya dengan upah yang layak, jaminan sosial, dan nasib pekerja.

Dalam kondisi yang demikian, tidak etis untuk berpikir bahwa kuli tidak bertubuh seperti anak gym hanya karena mereka tidak dapat mengakses fasilitas tersebut. Jangankan untuk itu, untuk mengakses layanan publik yang memadai sebagai warga negara saja, mereka sering kali tidak mampu dan posisi mereka absen dalam kebijakan publik.

Tubuh mereka tidak dibesarkan oleh berbagai modal, tetapi oleh nasib, sesuatu yang mereka kerjakan untuk menyambung hidup. Maka, tidak pantas untuk menyebut mereka dalam pembedaan yang antagonistik (bertentangan), yang menempatkan mereka tidak lebih baik dari empat laki-laki di atas.

Perlawanan Lingkaran Setan

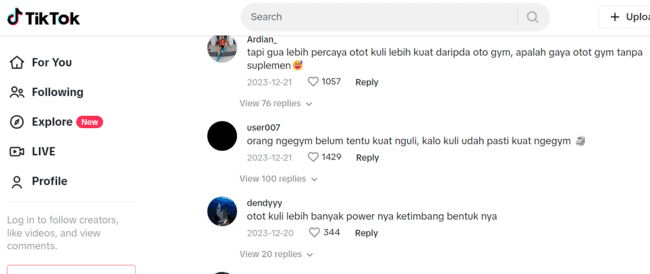

Ironisnya, perlawanan terhadap ujaran yang bermasalah ini justru melahirkan masalah baru. Unggahan di atas, terutama di TikTok, menerima berbagai reaksi komentar dalam sejumlah bentuk ujaran, tetapi maknanya sama, yaitu “otot kuli lebih kuat daripada otot anak gym.”

Dalam format gambar atau video, sejumlah pihak juga menyodorkan kuli (laki-laki) yang bertubuh tidak kalah atletis daripada mereka yang rutin pergi ke fasilitas gym. Hal ini seakan-akan memperlihatkan bahwa meskipun tidak memiliki modal untuk menjangkau fasilitas tersebut, mereka mampu memenuhi norma dan ekspektasi maskulin—satu tindakan yang bisa dipahami sebagai bentuk resistansi (perlawanan).

Namun, menurut saya, dikotomi yang bergerak terus menerus ini hanya akan memperumit lingkaran setan maskulinitas toksik, yaitu versi maskulinitas yang tidak sehat dan berbahaya. Maskulinitas toksik dicirikan, antara lain, oleh kekerasan dan ketidakmampuan emosional. Hal ini tampak pada uraian sebelumnya, di mana budaya gym yang didukung dengan praktik berbahasa mengeksklusi pihak tertentu dan secara bersamaan, tidak menyadari bahwa kelompok terkait merupakan salah satu kelompok rentan dalam relasi kerja. Praktik demikian kerap dianggap bualan dan lawakan biasa, tanpa sadar dan tahu bahwa itu merupakan kekerasan bahasa yang bersifat keras dan kasar sehingga bernilai toksik. Pelaku tidak memiliki kesadaran emosional atas dampak tindakannya dan simpati terhadap pihak yang mereka korbankan.

Pada pihak lain, alih-alih menyadari posisi kuli sebagai korban dalam spornoseksual, dikotomi yang dilawan dengan dikotomi, tanpa memahami problem sosial di balik sebuah ujaran, justru meneguhkan pembedaan antara siapa yang kuat dan siapa yang tidak lebih, atau bahkan tidak kuat sama sekali. Mereka yang di pihak kuli, atau mungkin bagian dari kelompok kuli itu sendiri, justru turut melangsungkan spornoseksual.

Pembedaan ini berlangsung sebagai persaingan antar lelaki. Frasa (gabungan kata) “otot gym” dan “otot kuli” menegaskan bahwa persaingan ini ditujukan dari lelaki untuk lelaki. Akibatnya, profesi kuli seakan-akan hanya berlaku dan dijalani oleh kelompok gender tertentu. Padahal, ada banyak cerita tentang kuli perempuan yang dipaksa oleh nasib dan keadaan: perempuan buruh bangunan di Yogyakarta dan kuli panggul di Pasar Pabean Surabaya yang harus bekerja dan mengurus rumah tangga (beban ganda) juga buruh gendong di Pasar Beringharjo yang tidur di emperan bersama dingin malam dan hujan.

Cerita kekuatan para perempuan ini, secara tidak langsung, turut terabaikan akibat persaingan nilai maskulin yang toksik. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan tidak adanya kesadaran bahwa kuli bekerja bukan untuk membentuk tubuh, tetapi menyambung hidup di tengah banyak persoalan relasi kerja yang penuh dengan ketidakpastian, ketidaksetaraan, dan ketimpangan. Bagi saya, pembedaan di atas bukanlah perlawanan yang meredam masalah, tetapi justru memperkeruhnya.

Bahasa Subversi: Menuju Maskulinitas yang Sehat

Saya ingin menegaskan bahwa sebetulnya, tindakan empat laki-laki dalam unggahan TikTok itu hanyalah satu dari sekian banyak kasus yang terhubung dengan maskulinitas toksik. Kasus baru ini hanya memperpanjang dan menambah pola dalam persoalan terkait.

Langkah kecil yang bisa dilakukan adalah mengaktifkan bahasa subversi, yakni mempertanyakan nilai dominan dan memeriksa kembali praktik yang penuh kekerasan, baik fisik maupun verbal. Dalam bahasa ini, kita perlu memosisikan cara berpikir bahwa laki-laki tidak harus bertubuh kekar, berotot, dan atletis. Bentuk-bentuk maskulinitas dapat ditempuh dengan berbagai mode dan yang terpenting, meletakkan nilai-nilai maskulin itu untuk membentuk maskulinitas yang sehat dan positif.

Bahasa subversi diperlukan demi menuju maskulinitas yang sehat, yaitu dengan memosisikan cara berpikir bahwa laki-laki tidak harus bertubuh kekar, berotot, dan atletis. ~ Riqko Nur Ardi Windayanto Share on XPun demikian, saya tidak keberatan dan tidak salah jika laki-laki berhasrat untuk membentuk tubuhnya melalui budaya gym. Hanya saja, tidak semua orang berkesempatan sama untuk mengakses layanan serupa. Perbedaan kesempatan ini ditentukan oleh banyak hal yang berbeda antarindividu dan antarkelompok. Maka, wajar jika ada tubuh yang secara formal bisa dibentuk dengan cara tertentu dan terlembaga; ada juga yang tidak. Lebih penting lagi, yang perlu kita lawan adalah ketika budaya tersebut ditempuh untuk mengadopsi dan mempraktikkan nilai yang toksik.

Saya memiliki sejumlah teman, yang berlatar belakang ilmu sosial dan peka terhadap persoalan sekitar, juga terlibat dalam budaya gym ini. Saya yakin, banyak di luar sana orang-orang semacam ini. Apa yang membedakan mereka dengan empat laki-laki di atas atau mereka yang bersikap serupa empat orang itu? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah kesadaran.

Mereka yang tidak punya kesadaran adalah mereka yang bebal untuk memahami dampak sosial, kultural, dan ideologis di balik tindakannya, sekecil apa pun tindakan itu. Tanpa kesadaran, yang muncul adalah mereka yang hanya bertubuh kuat dan besar, tapi berpikir dangkal dan kecil.

Riqko Nur Ardi Windayanto, bisa dipanggil Riqko, menamatkan studi S-1 Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada pada Februari 2023 dengan memfokuskan bidang minatnya pada filologi (kajian pernaskahan kuno), khususnya naskah-naskah Melayu. Saat ini, ia menjadi asisten peneliti di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada dalam penelitian mengenai wabah, bencana, dan penyakit dalam naskah/teks Melayu.