Belajar Memahami Sejarah secara Utuh

April 3, 2024

Pertumbuhan Ekonomi: Neraca Menuju Akhir Dunia

April 23, 2024

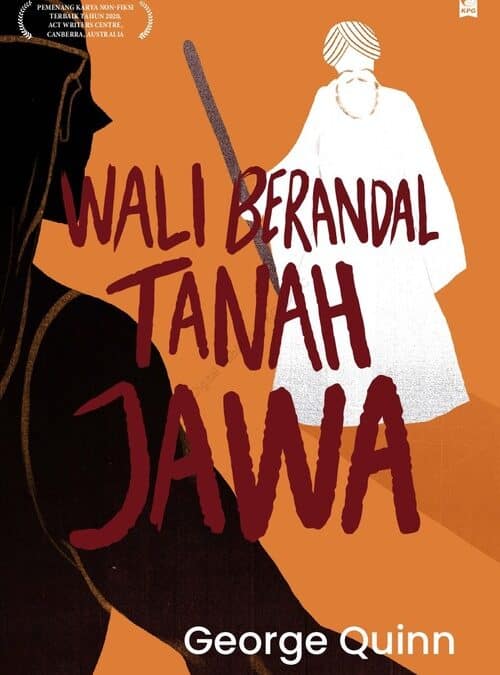

Photo by Gramedia Digital

RESENSI BUKU

Ketika Seorang Ateis Meneliti Praktik Ziarah

oleh M. Naufal Waliyuddin

“Saya merasa envy, iri positif produktif. Kenapa saya tidak bisa seperti itu (menulis seperti George Quinn)?”, kesan Seno Gumira Ajidarma dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).

Kesaksian Seno memperjumpakan saya dengan buku Wali Berandal Tanah Jawa. Buku itu merangkum obsesi masyarakat Jawa-Madura terhadap sosok villain (figur dengan karakter antagonis/jahat) eksentrik yang berjuang demi rakyat kecil dan berakhir khusyuk menjadi tokoh suci dalam memori kolektif mereka.

George Quinn memaparkan segepok catatan peziarahan etnografisnya selama 20 tahun (1997-2017) di Jawa dan Madura. Peneliti Australia yang fasih berbahasa Jawa dan Indonesia itu menapaktilasi bukan hanya makam-makam para wali masyhur (Wali Songo). Lebih blusukan lagi, ia bahkan menjajaki pusparagam dongeng, situs, petilasan, hingga tokoh-tokoh ‘figuran sejarah’ yang dikeramatkan. Mereka antara lain adalah Ki Ageng Balak, Mbah Panggung, Pangeran Jimat, Mbah Marijan, dan masih melimpah lagi.

Uniknya, ia tidak berhenti pada kunjungan dan menghimpun keterangan dari para kuncen (juru kunci makam). Data-data nuansa psiko-antropologis yang ia himpun diraciknya bersama arsip berupa serat-serat lawas, analisis saintifik, sampai nukilan kitab suci dan buku-saku-kisah hasil beli di makam-makam. Kesemua itu ia tabrakkan satu sama lain secara apik dengan baluran narasi yang sastrawi.

Riset Puitik yang Membongkar

Di sini, Quinn seakan ingin menggugat secara anggun bahwa riset ilmiah tak melulu harus tersaji dalam bentuk kaku dan dingin—sehingga membosankan. Kita manusia, dan karenanya, mustahil mengelak total dari unsur emosional subjektif.

Lagi pula, objektivitas bukan bermakna meniadakan segala aspek emosional, yang mana ini juga merupakan kepingan dari realitas yang tak terelakkan dalam hidup—terutama dalam rumpun ilmu sosial humaniora. Upaya untuk meniadakan aspek emosional justru sebentuk kepincangan riset itu sendiri, kecuali dalam domain hard sciences, seperti fisika, kimia, matematika, dan sefamilinya. Ini mendudukkan sikap akademis Quinn yang menolak untuk terjebak pada “ilusi objektivitas” yang kerap menjangkiti peneliti pada umumnya.

Peneliti asing tapi njawani (dekat dengan budaya Jawa) ini berbeda dari yang lainnya. Kepiawaian berceritanya membantu banyak pembaca dalam mengarungi sekaligus bertualang lintas-lokasi, lintas-waktu, bahkan antar-penafsiran dan dongeng lisan. Lewat narasi puitiknya, Quinn membongkar kesumpekan narasi biner soal haram/halal, muslim murni/tidak murni di masyarakat Indonesia, sampai isu gender non-biner di masa lampau yang jauh.

Para peziarah sejatinya bukan sekadar lari dari kesumpekan dan mengemis berkah, tetapi mereka justru tengah melakukan sebuah wujud pembebasan dari hegemoni modernitas yang ambigu dan munafik. ~ M. Naufal Waliyuddin Share on XIa pun menawarkan pembacaan alternatif terkait praktik kunjungan ke makam-makam keramat: bahwa para peziarah sejatinya bukan sekadar lari dari kesumpekan dan mengemis berkah, tetapi mereka justru tengah melakukan sebuah wujud pembebasan dari hegemoni modernitas yang ambigu dan munafik bin masygul.

Kita bisa melihat hegemoni modernitas menyingkirkan kisah-kisah lama sambil, di saat yang sama, memuja mitos-mitos baru dalam aneka wajah, seperti kemajuan, karier, dan objektivisme. Di riset Quinn, para peziarah hanya tidak punya cukup perangkat kebahasaan dan fasilitas untuk mengatakan bahwa praktik mereka tidak salah. Praktik itulah yang membuat Quinn terkesima, heran, sekaligus kagum.

Buku ini seperti ingin menunjukkan kalau setiap orang berhak mengenyam pengalaman spiritual, keberimanan, dan rasa kangen misterius. Semua sama sahihnya, terlebih jika itu bisa menyelamatkan (psikologis-mental) seseorang. Utamanya, banyak praktik ziarah di tanah Jawa ini memiliki posisi yang nyaris sepenting atau menjadi pengganti ibadah haji—khususnya bagi mereka yang belum mampu secara finansial.

Hanya saja, sebagai suatu karya akademis dengan basis data etnografis yang kaya, abstraksi teoritis dalam buku ini tampak masih kurang. Walaupun deskripsi rinci sungguh memukau dan sastrawi, namun bekal metodologi yang tersampaikan pada pembaca terasa tipis.

Namun, saya juga menghargai dan sadar bahwa tidak semua ahli sejarah atau antropolog punya ‘mata jelalatan’ seperti George Quinn. Rekaman, uborampe (makanan/sesajen), dan detil gerak, benda, cuaca alam-luar maupun alam-batin, hingga renungan personal (self-talk) membaluri sekujur buku. Belum lagi kalau menyinggung momen di saat ia menyimak jawaban beberapa tokoh (kuncen) yang kadang terkesan ngibul atau ngadi-ngadi sehingga narasi cerita berasa ambigu, ambivalen dan musykil. Justru, di sinilah letak kompleksitas naratif bekerja dan membius pembaca menuju alam dongeng yang mengalun.

Atheis yang Spiritualis?

Di buku ini pula, Quinn mengaku sebagai atheis—kepada pembaca, namun tidak kepada narasumber. Maklum saja, di Indonesia belum semua siap dengan sikap ketidakbertuhanan seseorang. Di sinilah uniknya: seorang atheis meneliti praktik ziarah, sembari diam-diam jatuh cinta padanya.

Satu waktu, pernah dirinya berkunjung ke masjid, lantas disuruh syahadat oleh seseorang. Sesuatu yang kemudian ditangkisnya dengan bijak dan santun.

Kendati begitu, ada mozaik rasa trenyuh yang tersebar di sekujur narasi Quinn. Anasir batiniah Quinn merembes ke diri saya sebagai sesuatu yang subtil dari perasaan seseorang yang juga memeram kerinduan purbawi akan sesuatu yang melampaui dirinya. Ini termanifestasi pada cerita saat ia menyelinap dari pertunjukan wayang dan pergi berjalan kaki sendirian di sawah pada malam hari. Ia berjumpa dengan hamparan kunang-kunang, menuju ke Pamuksan Sri Aji Jayabaya.

Ia menulis seusai terisap oleh sihir malam itu: “…ribuan kunang-kunang memancarkan cahaya yang tampak rapuh dan maya. Kerumunan besar bintik mungil, berkedip-kedip seirama, bersamaan, serentak dalam keheningan total. Saya berdiri nyaris tak dapat bernapas. Sesaat, suatu perasaan hebat mencengkeram saya. Dalam kegelapan, tidak ada lagi batas. Saya merasa terhubung dengan suatu kekuatan dahsyat yang jauh, jauh melampaui diri saya.” (hlm. 132).

Apakah ini sebentuk jenis spiritualisme dari mereka yang tak bertuhan? Saya tidak ingin menjawabnya. Yang pasti, buku ini bisa memperkaya wawasan kita akan praktik ziarah, kompleksitas psikologi-budaya masyarakat, hingga jejaring rumit antar-aktor dan kisah yang sayang untuk dilewatkan.

M. Naufal Waliyuddin lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Ia adalah alumni Tasawuf Psikoterapi (S1) dan Interdisciplinary Islamic Studies (S2). Ia juga merupakan peneliti swadaya isu generasi muda dan sosial keagamaan. Karya-karyanya tersiar di sejumlah media, seperti The Jakarta Post, The Conversation, Koran Tempo, Geotimes, The Columnist, Mubadalah.id, dan yang lain. Ia juga aktif menulis puisi, surat dan cerpen dengan nama pena Madno Wanakuncoro. Ia bisa disapa via Instagram @madno_wk

Artikel Terkait

Sejarah, Politik, Masa Lalu, dan Kini

Sejarah kadang dipakai untuk melegitimasi kepentingan politik kelompok tertentu. Kenapa sejarah punya peran penting dalam politik?Sejarah, Historiografi, dan Perubahan

Sejarah bukan sekedar masa lalu. Karya sejarah meliputi semua elemen dan perubahan kehidupan manusia. Sudah selayaknya kita paham lebih lanjut apa yang kita maksud dengan sejarah.Seks dalam Sejarah Budaya Jawa

Bahasan seputar seks sering dianggap tabu dalam lingkungan konservatif. Karenanya, banyak yang memiliki anggapan bahwa seks bukanlah sesuatu yang perlu dipelajari. Dalam tulisan ini, penulis menekankan pentingnya mengkaji aspek sosial dari proses menjalin suatu hubungan intim dan menjabarkan teks-teks kuno Jawa yang telah berusaha membahas topik ini.