Fungsi Agama di Masyarakat

December 16, 2020

Mungkinkah Teologi Baru Berkembang di Tanah Air?

December 19, 2020

Catatan Pinggir

Memahami dan Memaknai Minoritas

oleh Dyah Kathy

Pengantar Redaksi:

Walau Indonesia adalah negara yang beragam, masih banyak orang yang merasa hidupnya terancam. Di Catatan Pinggir ini, Dyah Kathy, seorang analis untuk studi konflik di Jakarta, berbagi tentang pengalamannya menghadapi dan mengkaji kekerasan berbasis agama.

Tak pernah sekalipun terpikir di benak saya akan menjadi orang yang bekerja di dalam isu kekerasan berbasis agama, meskipun keresahan dan kegelisahan tentang hal itu sudah tertanam jauh sejak masih kanak-kanak.

Lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang heterogen membuat saya awalnya tidak terlalu ambil pusing soal perbedaan agama di masyarakat. Sebagai seorang Katolik, rasanya omong-omong di belakang bahwa saya ‘berbeda’ sudah menjadi bagian dari hidup, tidak terlalu mempengaruhi hidup saya sehari-hari. Tapi, isu perbedaan agama ini menjadi semakin mengganggu seiring berjalannya waktu.

Di tahun 2001, untuk pertama kalinya saya merasa terancam karena perbedaan agama. Sebuah gereja yang terletak hanya 450 meter dari sekolah saya menjadi sasaran teror bom dari kelompok ekstremis keagamaan. Seseorang meninggal dalam peristiwa itu. Peristiwa pengeboman gereja memang seringkali terdengar di berita pada saat itu, namun tidak terpikir akan berada sangat dekat dengan diri saya. Saya ingat betul muka guru-guru terutama yang beragama Kristen menjadi tegang paska peristiwa itu. Penjagaan di gereja pun diperketat menjelang perayaan Natal dan Paskah. Orangtua saya pun mulai mewanti-wanti untuk menjaga cakap dan lebih berhati-hati dalam bersikap, salah-salah bisa fatal akibatnya. Sejak saat itu, anak berusia 9 tahun ini mulai menyadari bahwa perbedaan-perbedaan ini punya implikasi serius dalam kehidupan secara personal.

Kekerasan berbasis agama kembali menjadi trending topic di lingkaran saya ketika hal itu terjadi di gereja saya sendiri. Hal ini terjadi ketika pembangunan gereja mangkrak selama lebih dari 13 tahun dan pembangunan stasi gereja mendapatkan serangan dan penolakan dari warga sekitar. Stasi merupakan kelompok doa dalam wilayah tertentu untuk melayani umat terutama jika jarak umat dengan gereja terlalu jauh atau jumlahnya tidak bisa ditampung dalam bangunan gereja utama. Stasi biasanya mengampu pada paroki/gereja Katolik lainnya karena belum berdiri sendiri.

Penyebab utama kasus ini karena organisasi massa berbasis keagamaan di lingkungan sekitar merasa tidak nyaman dengan kehadiran gereja di lingkungan tersebut. Berbagai bentuk intimidasi, boikot, hingga kerumunan massa yang menolak pembangunan gereja beberapa kali terjadi. Dalam upaya gereja untuk melahirkan stasi menjadi paroki baru beberapa tahun setelahnya, penolakan kembali terjadi, kali ini dalam skala yang jauh lebih besar. Pada Desember 2009, ratusan orang berkumpul, melempar bangunan stasi gereja dengan batu, dan beberapa aset gereja dibakar. Saya tidak percaya ada yang mampu melakukan aksi mengerikan ini, tetapi kemudian kabar ini diumumkan dalam khotbah mingguan di gereja dan liputan media nasional. Ternyata kabar itu bukan candaan.

Saya bertanya-tanya: ada apa ini? Apakah selamanya kami akan jadi target? Apakah kami memang tidak berhak menjalani kepercayaan kami? Apa kami salah? Pengalaman-pengalaman ini membuat nyali saya ciut. Saya merasa tidak berharga sebagai warga negara. Tidak ada yang mampu melindungi kita dan satu-satunya cara bertahan adalah dengan tidak berbuat yang macam-macam.

Berbekal mental seperti itu, saya berkenalan dengan lembaga Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina pada tahun 2014. Lembaga ini yang fokus mengupayakan kerukunan umat beragama dengan mempelajari upaya-upaya perdamaian yang dilakukan di akar rumput. Prinsipnya: ‘jika ingin damai, pelajarilah perdamaian, bukan perang,’ diambil dari ucapan salah satu tokoh, Dr. Samsu Rizal Panggabean (alm.), dosen dan peneliti di bidang studi konflik dan perdamaian. Sayangnya, pendekatan transformatif ini masih kurang populer di kalangan akademisi maupun aktivis yang bekerja di isu ini.

Bekerja di lembaga ini memungkinkan saya untuk mendiskusikan topik-topik sensitif dan berhadapan dengan korban kebebasan beragama dan berkeyakinan. Saya disadarkan bahwa istilah ‘minoritas’ yang selama ini dilekatkan pada saya, seorang Kristiani, dengan berbagai pengalaman kurang menyenangkan, bukanlah hal yang paling mengerikan. Saya bertemu dan mendiskusikan kelompok-kelompok beragama yang dianggap sesat dan dilaknat masyarakat, seperti Syiah dan Ahmadiyah yang mendapatkan persekusi di mana-mana. Rumah ibadah mereka dibakar, keberadaan mereka digugat, dan dipaksa untuk mengakui kepercayaan lain, karena persoalan sektarian.

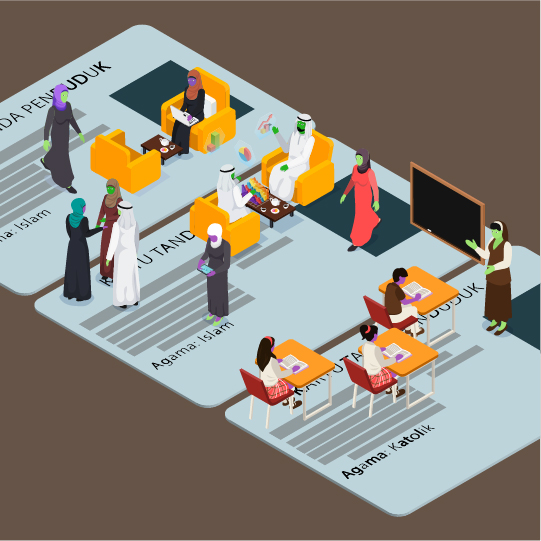

Kami berjumpa dan berdialog dengan masyarakat adat dan kelompok agama leluhur yang eksis di Indonesia jauh lebih lama dibandingkan negara ini, namun haknya hilang tak terjamah oleh pemerintah. Selama kurang lebih 41 tahun kehadiran mereka tidak diakui negara. Peraturan yang hanya ‘mengakui’ enam agama: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu menyebabkan mereka terpaksa menyama-nyamakan atau mengakui kepercayaan mereka sesuai keenam agama tersebut hanya supaya mendapat hak-hak sebagai warga negara: mendapat pendidikan, perlindungan sosial, dan menjalani hak politik mereka. Keputusan itu pun tidak melepaskan mereka dari stigma dan diskriminasi. Sebenarnya sudah sejak November 2017 Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan kelompok penganut kepercayaan untuk memasukkan keyakinan dalam kolom agama di KTP, namun proses ini baru mulai direalisasi oleh Disdukcapil dua tahun setelahnya pada tahun 2019.

Di saat seperti ini, menyebarkan pesan perdamaian menjadi semakin penting. Mungkin tidak untuk mengubah cara pandang penyebar kebencian, tetapi untuk meyakinkan kelompok minoritas bahwa kita memiliki tempat di Indonesia. ~ Dyah Kathy Share on XTahun 2019, saya berkesempatan untuk mempelajari kasus intoleransi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kasus ini menarik terutama karena Kota Kupang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia dan kasus yang saya pelajari berkaitan dengan penolakan pembangunan masjid di Batuplat, berkebalikan dengan apa yang sering terjadi di Jawa. Penolakan pembangunan ini sudah berlangsung cukup lama, sejak tahun 2003, dengan proses tarik ulur yang melelahkan antara panitia pembangunan, organisasi masyarakat sipil, dan instansi pemerintah. Alasannya selalu sama: panitia pembangunan tidak memenuhi syarat pembangunan rumah ibadah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006.

Konflik diperkeruh dengan momentum pemilihan walikota tahun 2012 yang berupaya untuk mendulang dukungan dari kelompok Muslim dan Kristen. Politik identitas pun sedikit banyak bermain dalam konteks ini. Calon yang diusung oleh partai berorientasi Islam seperti PKS dan PKB membuat ‘kontrak politik’ dengan panitia pembangunan masjid untuk memperlancar proses pembangunan masjid. Sementara itu, pihak yang memprotes pembangunan masjid mengadvokasikan kasus ini kepada calon kuat lainnya yang kemudian menyambut positif aspirasi masyarakat tersebut. Respon positif dari elit politik seakan memberikan legitimasi bagi kedua pihak bahwa posisi mereka sama-sama kuat, sehingga kesepakatan pun semakin sulit tercapai.

Tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasikan kerukunan umat beragama sudah bolak-balik mengupayakan solusi positif dari kedua belah pihak. Mereka menemui pihak-pihak yang berseteru untuk memahami akar masalah yang sesungguhnya. Usut punya usut, penolakan ini tidak terlepas dari aksi-aksi diskriminasi kepada kelompok Kristen di Jawa, seperti yang dialami GKI Yasmin di Bogor dan HKBP Filadelfia di Bekasi. Masyarakat setempat yang menolak pembangunan masjid ingin menunjukkan solidaritas yang sayangnya ditunjukkan dengan intimidasi ke umat Muslim di lingkungannya, saudara sedarah mereka sendiri.

Mengetahui hal itu, Pendeta Emy Sahertian, pejabat Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) sekaligus penyintas kasus penolakan pembangunan GPIB Immanuel di Bekasi mengatakan:

“Sebetulnya bukan kamu yang korban, saya ini korban sebagai minoritas di sana. Kami digebukin lagi pake tongkat.. dan saya berjanji kalau saya menjadi mayoritas, tidak akan men-treatment teman-teman yang dianggap minoritas. Kalau kau bilang sakit, saya lebih sakit sebagai minoritas yang mengalami waktu itu! 30 tahun saya di sana. Kita ini korban media. Dan bukan jadi hakmu mengganggu mereka. Kalau itu memang melanggar hukum seharusnya kau laporkan ke polisi.”

Perkataan tokoh agama dan berbagai upaya perdamaian yang dilakukan berbagai organisasi akar rumput mampu meluluhkan hati masyarakat. Mereka pun setuju pembangunan masjid dilanjutkan. Hal ini didukung dengan sikap tegas walikota yang berkomitmen untuk segera menyelesaikan konflik ini. Pada tahun 2016, pembangunan masjid dilanjutkan dan dirayakan secara meriah oleh kedua kelompok agama.

Berbagai pengalaman yang saya alami dan pelajari selama menjadi peneliti di isu membentuk cara pandang saya dalam melihat dunia. Bahwa tidak ada kebencian atas nama agama, yang ada adalah pengaruh mayoritas dalam menekan minoritas. Meningkatnya penggunaan politik identitas sebagai strategi politik paling efektif, murah, dan efisien menjadikannya metode yang populer di Indonesia belakangan ini. Di saat seperti ini, menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleran menjadi semakin penting. Mungkin tidak untuk mengubah cara pandang penyebar kebencian, tetapi untuk meyakinkan kelompok minoritas bahwa kita memiliki tempat di negara Indonesia. Bahwa kita masih bisa berharap ke negeri yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika.

Dyah Ayu Kartika, biasa dipanggil Kathy. Bekerja sebagai analis untuk isu perempuan dan studi konflik di Jakarta. Pernah bekerja sebagai peneliti di Komnas Perempuan dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Menghabiskan waktu dengan nonton drama korea dan live music di youtube.

Artikel Terkait

Mungkinkah Teologi Baru Berkembang di Tanah Air?

Teologi adalah ilmu tentang ketuhanan untuk memahami Tuhan dan ajaran keagamaan melalui penalaran intelektual. Artikel ini membahas bagaimana setiap agama memaknai teologi secara berbeda-beda dan ada upaya untuk memperluas maknanya untuk mengikuti perkembangan zaman.Memahami dan Memaknai Minoritas

Walau Indonesia adalah negara yang beragam, masih banyak orang yang merasa hidupnya terancam. Di Catatan Pinggir ini, Dyah Kathy, seorang analis untuk studi konflik di Jakarta, berbagi tentang pengalamannya menghadapi dan mengkaji kekerasan berbasis agama.Fungsi Agama di Masyarakat

Agama dan ide-ide keagamaan berfungsi sebagai jembatan bagi obsesi spiritual manusia untuk bisa memahami tuhan terhadap diri dan dunianya. Artikel ini melihat bahwa agama juga perlu dibahas dari sudut pandang yang lebih ‘membumi’, yaitu dari sudut pandang sosial.