Anime sebagai Media Transmisi Tradisi Lisan Masyarakat Jepang

March 1, 2024

Partai Buruh, What’s Next?

March 4, 2024

Photo by Batam Pos

OPINI

Saya Yehuwa, Saya Didiskriminasi

oleh Maria Fillieta

Menjadi penganut agama minoritas di Indonesia selalu penuh tantangan. Sedari duduk di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas), saya memutuskan untuk dibaptis sebagai saksi Yehuwa. Alih-alih bisa leluasa beribadah, saya justru mengalami banyak diskriminasi.

Ketika saya sedang membaca majalah Menara Pengawal dan Sadarlah! saat jam istirahat sekolah, guru Bahasa Inggris saya melarang saya membacanya dan menyuruh saya kembali ke ajaran Kristen yang ‘benar.’ Tak hanya itu, pihak sekolah juga kerap memaksa saya ikut serta dalam misa kudus yang rutin diadakan setiap bulan oleh sekolah, berikut acara retret selama tiga hari di suatu wisma yang lokasinya telah ditentukan. Jika tidak mengikuti, saya akan dipanggil oleh guru agama untuk diberi wejangan-wejangan layaknya khotbah. Seolah-olah, tindakan yang saya lakukan adalah kejahatan serius yang harus didisiplinkan.

Sekolah juga tidak pernah menyiapkan tenaga pengajar untuk penganut agama lain. Padahal, tidak semua pelajar yang bersekolah di sana adalah penganut Katolik. Banyak pula pelajar penganut agama minoritas, seperti Tao, Sikh, Mormon, dan lain sebagainya. Namun, jika diprotes, pihak sekolah berdalih bahwa memang itulah konsekuensi yang harus kami terima. Menurut mereka, kalau kami tidak berkenan, kami dianjurkan untuk pindah ke sekolah lain. Pindah sekolah pun tidaklah mudah, karena kebanyakan sekolah juga menganut pemahaman yang sama. Bagai masuk ke lingkaran setan, saya pun tidak bisa memilih pelajaran agama sesuai keyakinan yang saya anut, melainkan harus memilih agama Katolik sesuai dengan landasan keimanan sekolah.

Rasanya begitu sesak ketika bersekolah dengan tujuan menuntut ilmu, tetapi yang didapat malah pemaksaan mengikuti ajaran agama tertentu. Seharusnya, sekolah menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pelajar untuk belajar toleransi dan tenggang rasa, sebagaimana yang selama ini digaungkan lewat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nyatanya, teori tetaplah teori, praktiknya nihil.

Di luar sekolah, saya juga mengalami diskriminasi yang tak jauh berbeda. Ketika saya akan berangkat mengikuti jadwal pertemuan rutin di balai kerajaan dekat rumah, ada beberapa orang yang menghalangi langkah kaki saya. Hal ini juga pernah terjadi pada balai kerajaan di Lhoktuan, Kalimantan Timur. Saksi Yehuwa di sana sempat mengalami penolakan massa hingga berujung pada pelemparan batu tanpa motif yang jelas. Padahal, menurut Yulianus, salah satu jemaat Saksi-saksi Yehuwa di Bontang, mereka telah memenuhi semua persyaratan administrasi yang diminta. Bahkan, pemerintah desa setempat turut serta membantu perizinan dan pembangunan balai kerajaan beberapa tahun silam.

Kejadian-kejadian itu membuat saya berpikir, memangnya, apa yang salah dengan menjadi penganut Yehuwa? Nyatanya, organisasi Saksi Yehuwa telah terdaftar resmi sejak 22 Maret 2022 di Kementerian Agama. Itu artinya, Yehuwa berkedudukan setara dengan agama-agama lain di Indonesia. Hal yang membuat saya khawatir justru kami tidak pernah diperlakukan setara dengan agama-agama mayoritas. Bahkan, kami dianggap sesat, dijegal, dan dilabeli dengan serangkaian stigma oleh banyak pihak. Aksi-aksi semacam itu tentu bertentangan dengan konstitusi yang sudah jelas mengamanatkan kebebasan bagi setiap warga negara untuk berkeyakinan dan beribadah sesuai kepercayaannya.

Bernegosiasi dengan Diskriminasi

Di sekolah, saya dan teman-teman Saksi Yehuwa lainnya pun terpaksa mengikuti aturan. Ini semua kami lakukan ketimbang harus menerima sanksi (skorsing), apalagi kalau sampai kami dikeluarkan (drop out) dari sekolah. Saya tidak ingin mengalami peristiwa yang dialami dua pelajar Sekolah Menengah Pertama di Batam yang dicoret dari daftar kesiswaan dan terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah mana pun karena menolak hormat pada bendera. Pasalnya, hal itu diyakini mereka bertentangan dengan ajaran Yehuwa. Tak ingin mengalami nasib semacam itu, saya pun terpaksa menjalankan ibadah secara diam-diam sambil sembunyi-sembunyi tanpa mengenakan atribut keagamaan saya.

Saya rasa pemerintah perlu lebih serius menanggulangi masalah yang sudah mendarah daging ini. Pendidikan keberagaman beragama harus ditanamkan sejak dini, yaitu sejak di masa sekolah jenjang pertama. Seperti apa bentuknya?

Melalui ‘Pendidikan Agama dan Keberagaman,’ pelajar bisa mengenal beragam agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia, termasuk agama dan kepercayan lokal yang kurang dikenal oleh banyak orang. ~ Maria Fillieta Share on XPertama, frasa ‘pendidikan agama’ jangan hanya terfokus pada agama-agama mayoritas yang telah diketahui khalayak umum atau berdasarkan landasan agama yang dianut sekolah saja, tetapi sebaiknya diubah dengan nama ‘Pendidikan Agama dan Keberagaman.’ Saya rasa, ini adalah hal yang cukup sederhana, tetapi sangat berdampak. Melalui ‘Pendidikan Agama dan Keberagaman,’ pelajar bisa mengenal beragam agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia, termasuk agama dan kepercayan lokal yang kurang dikenal oleh banyak orang, seperti Sunda Wiwitan, Marapu, Aliran Perjalanan, dan Puan Hayati.

Kedua, keluarga, masyarakat, pemuka agama dan pemerintah bisa saling bekerja sama merawat keberagaman dan toleransi melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, lokakarya dan kampanye, baik secara online di media sosial maupun offline. Topik kegiatan bisa seputar pemahaman keagamaan yang anti-diskriminasi. Hal itu seperti yang telah dilakukan oleh tim Wisata Kreatif Jakarta dan komunitas Komik Kompasiana yang mengadakan kegiatan ‘Festival Kebhinekaan’ dengan mengusung tema Unity in Diversity.

Dalam acara talkshow ‘Menyelami Keberagaman Identitas Melalui Perjalanan’ itu, diceritakan bahwa untuk memutus mata rantai kasus intoleransi, kita haruslah berani melepaskan identitas kita dan membuka diri lewat perjalanan spiritual agar bisa mengubah pandangan negatif yang sebelumnya kita miliki menjadi lebih positif. Karena identitas sejatinya adalah ilusi yang kita bentuk sendiri bergantung pada apa yang dikatakan masyarakat, maka kita sebenarnya bisa mengubah narasi yang semula mendiskriminasi penganut Yehuwa menjadi narasi yang lebih positif untuk saling berbaur.

Selain talkshow, dalam rangkaian Festival Kebhinekaan ada juga program Wisata Bhineka ke berbagai rumah ibadah dan komunitas penghayat kepercayaan di sekitaran Jakarta, seperti masjid, gereja, vihara, klenteng, kuil, pendopo penghayat, dan lain-lain. Dengan mengikuti kegiatan kunjungan semacam itu, peserta bisa belajar tata cara kebaktian dan ritual, susunan kepemukaan agama, dan bagaimana kami, Saksi Yehuwa, menerapkan konsep teologi dalam relasi dengan sesama. Dengan memahami kami lebih dekat, rasa saling mengerti perlahan akan tumbuh dan diskriminasi akan pudar.

Ketiga, terkait kasus pelarangan pendirian rumah ibadah bagi Saksi Yehuwa, Sri Murlianti, Sosiolog dari Universitas Mulawarman, berujar bahwa tidak semua penolakan berakar dari masalah keyakinan yang berbeda. Bisa jadi, konflik itu disebabkan oleh motif ekonomi dan perbedaan kepentingan di baliknya. Motif inilah yang perlu didalami kembali dan dicari solusinya bersama-sama agar tidak merugikan pihak lain.

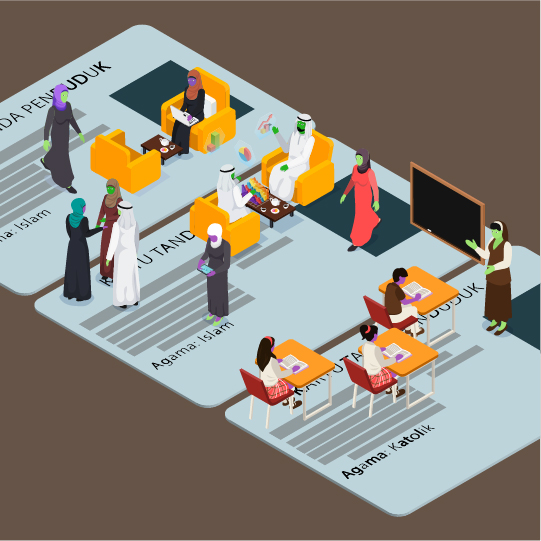

Terakhir, saya berharap pemerintah merevisi kebijakan terkait pengakuan agama dan pengisian kolom ‘agama’ di KTP (Kartu Tanda Penduduk), supaya kami tidak perlu berbohong dan mengaku sebagai penganut agama lain agar bisa merasa aman dari berbagai tindak ancaman. Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia sekaligus ranah privat yang seharusnya dilindungi oleh negara, bukannya malah diopresi.

Tanpa pengakuan negara, kami tidak akan merasa aman menunjukkan identitas kami di ruang publik. Itu semua perlu dilakukan untuk mengakhiri diskriminasi pada pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di Indonesia.

Maria Fillieta sehari-hari bekerja sebagai admin legal di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spare part pesawat terbang di Jakarta. Selain bekerja, Maria juga aktif sebagai penulis lepas dan redaktur blog menulis.id bersama Soffya Ranti.

Artikel Terkait

Kedudukan Ateisme dalam Wacana Kebebasan Beragama

Di mana kedudukan ateisme dalam diskusi tentang kebebasan beragama dan bagaimana negara menjamin kebebasan mereka?Mungkinkah Teologi Baru Berkembang di Tanah Air?

Teologi adalah ilmu tentang ketuhanan untuk memahami Tuhan dan ajaran keagamaan melalui penalaran intelektual. Artikel ini membahas bagaimana setiap agama memaknai teologi secara berbeda-beda dan ada upaya untuk memperluas maknanya untuk mengikuti perkembangan zaman.Fungsi Agama di Masyarakat

Agama dan ide-ide keagamaan berfungsi sebagai jembatan bagi obsesi spiritual manusia untuk bisa memahami tuhan terhadap diri dan dunianya. Artikel ini melihat bahwa agama juga perlu dibahas dari sudut pandang yang lebih ‘membumi’, yaitu dari sudut pandang sosial.